История Собора

Святыни Собора

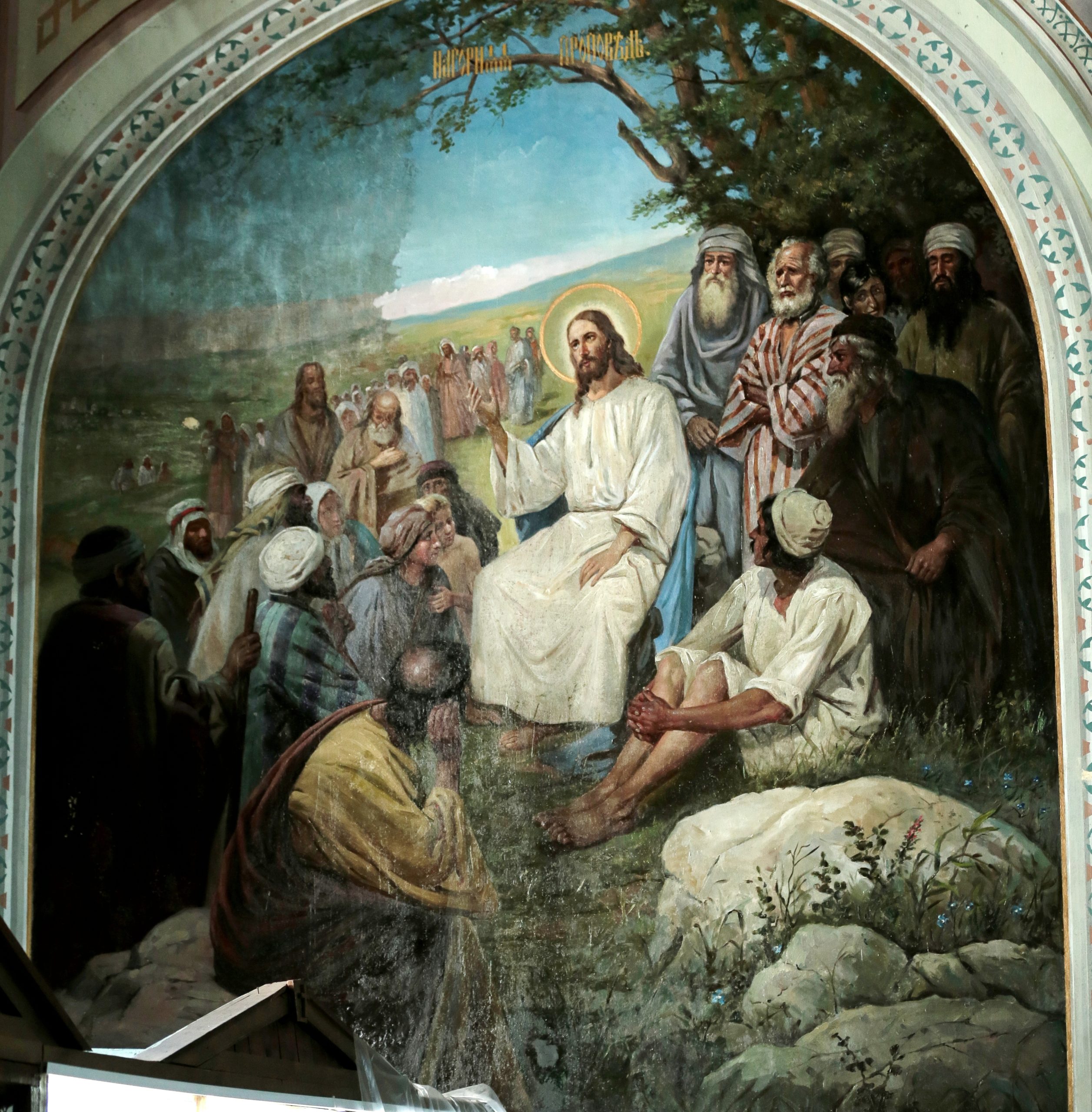

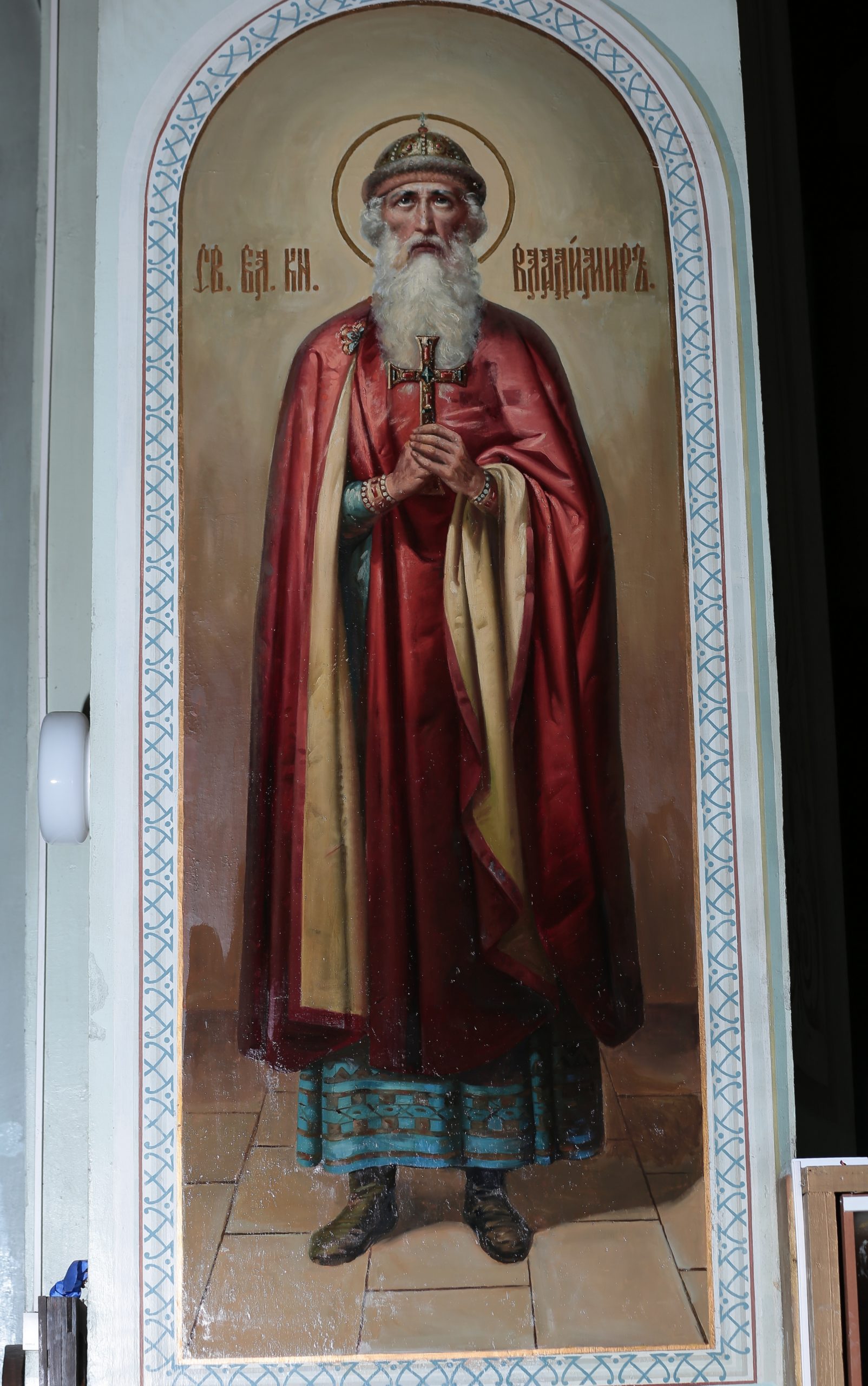

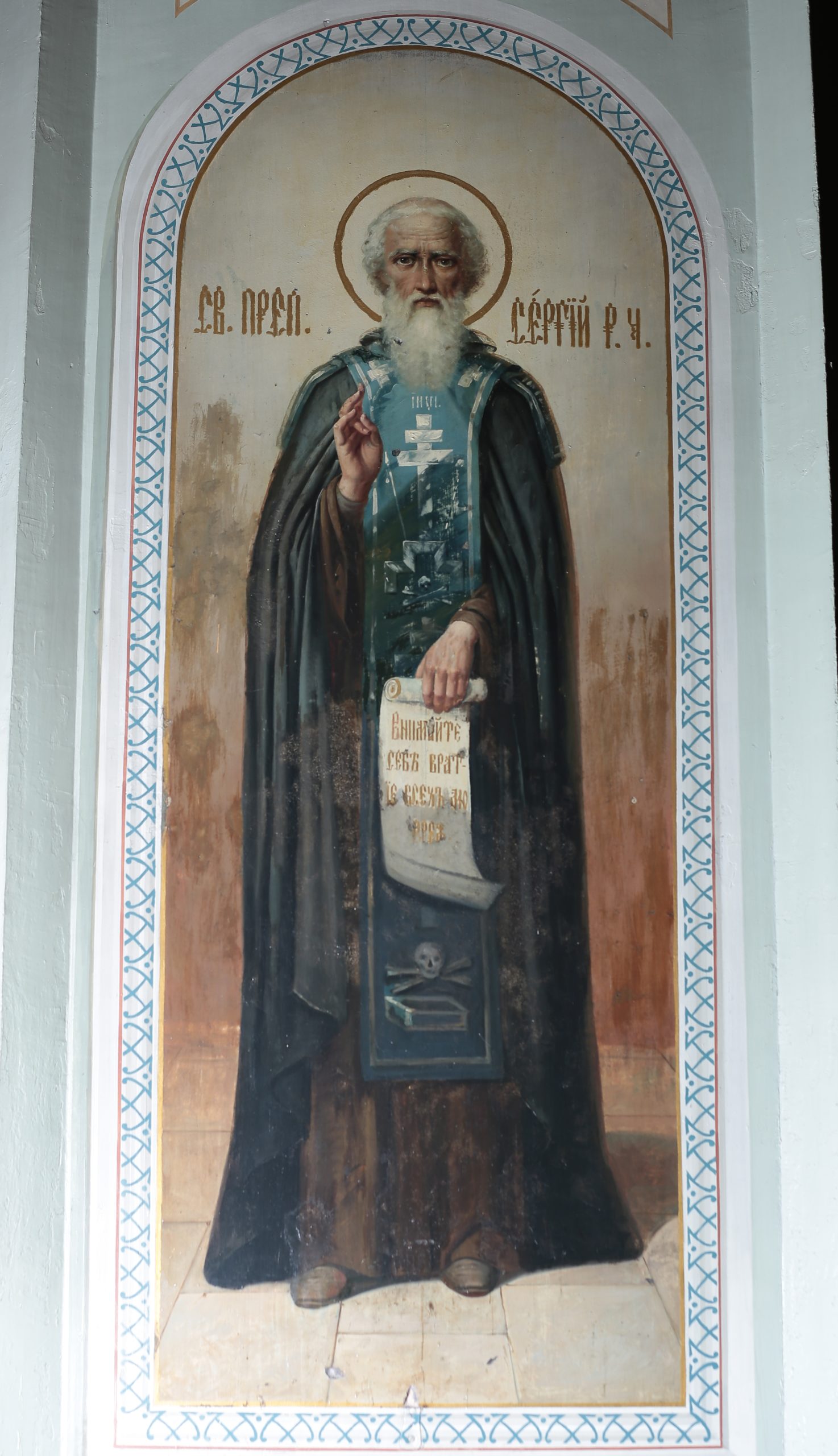

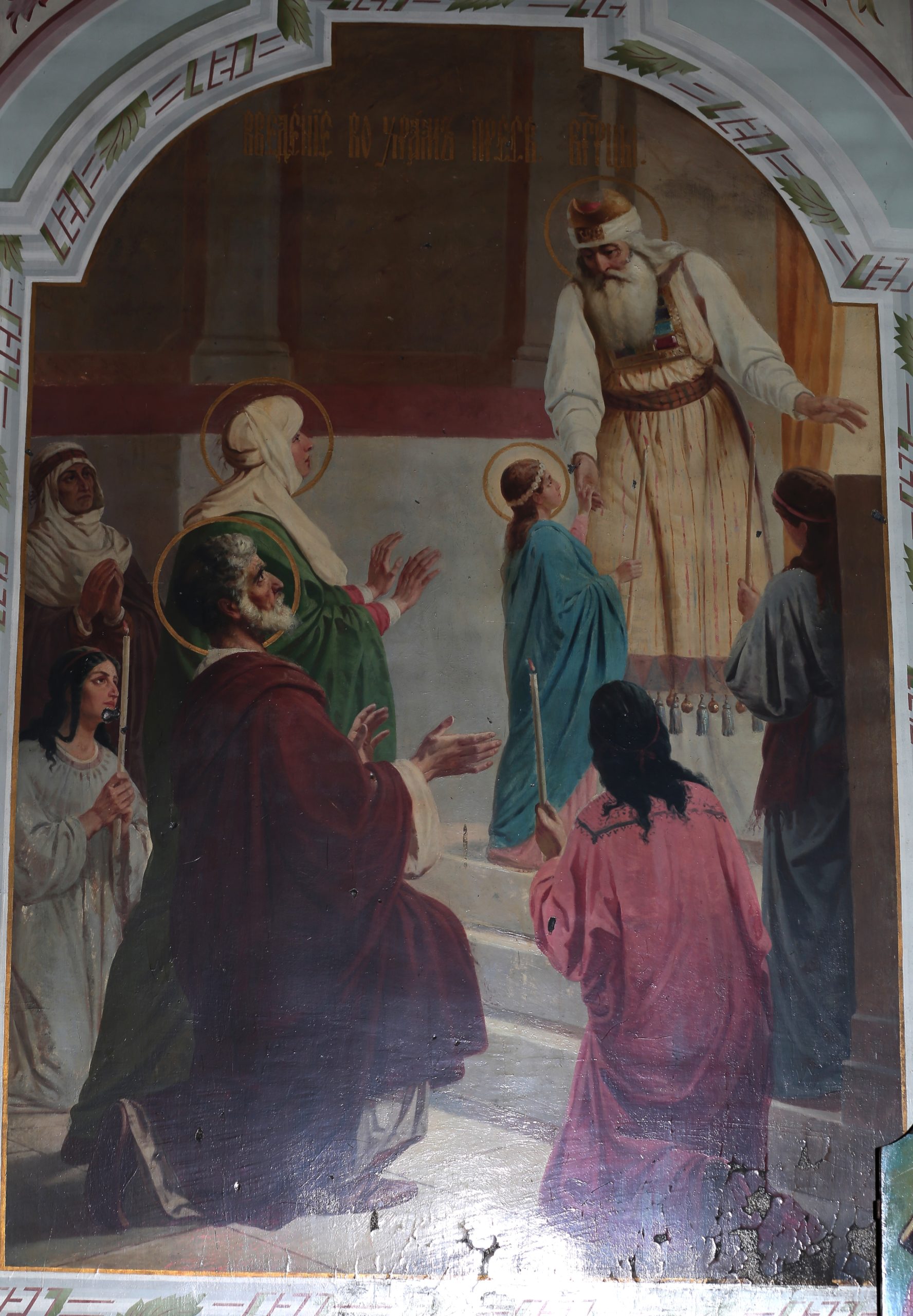

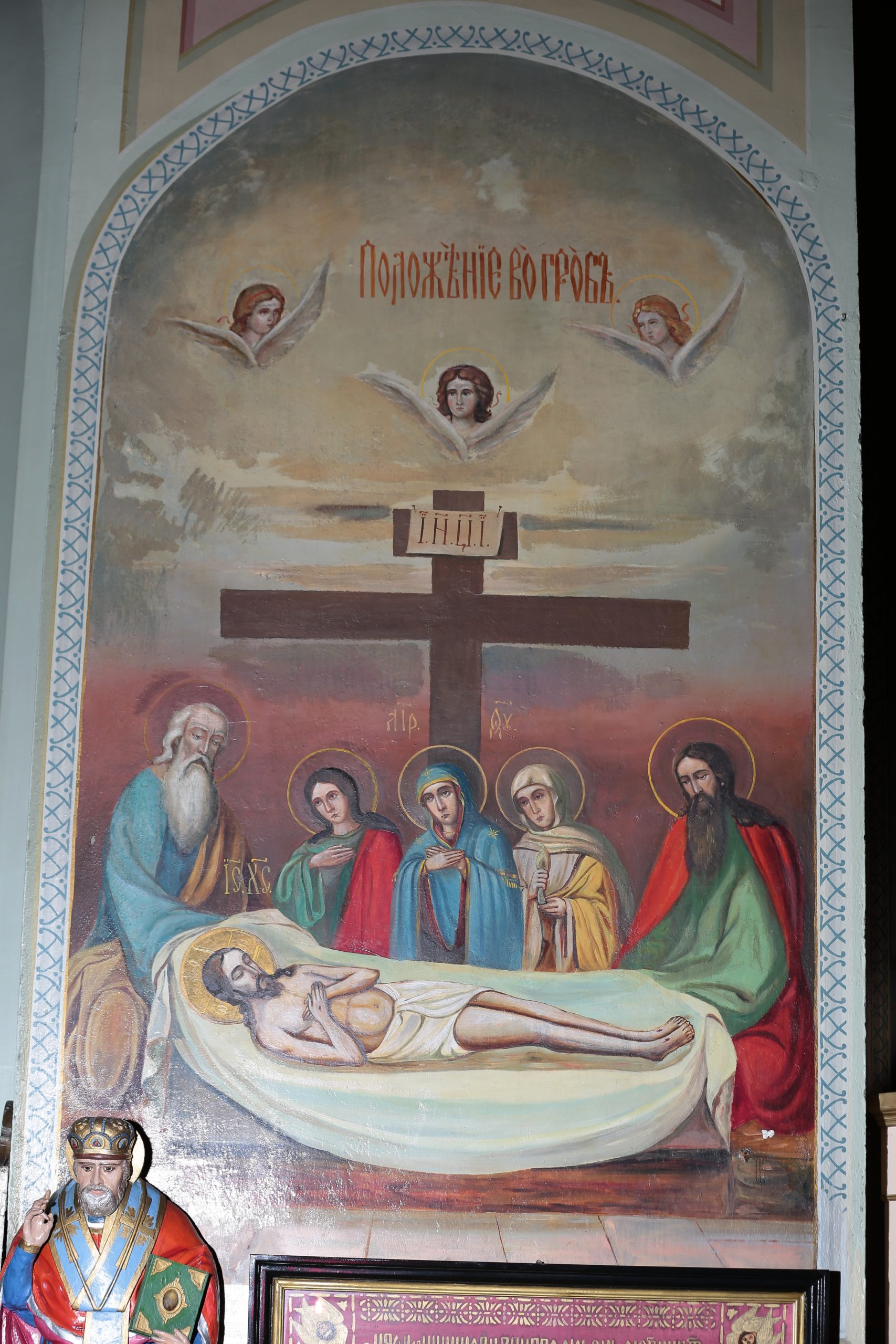

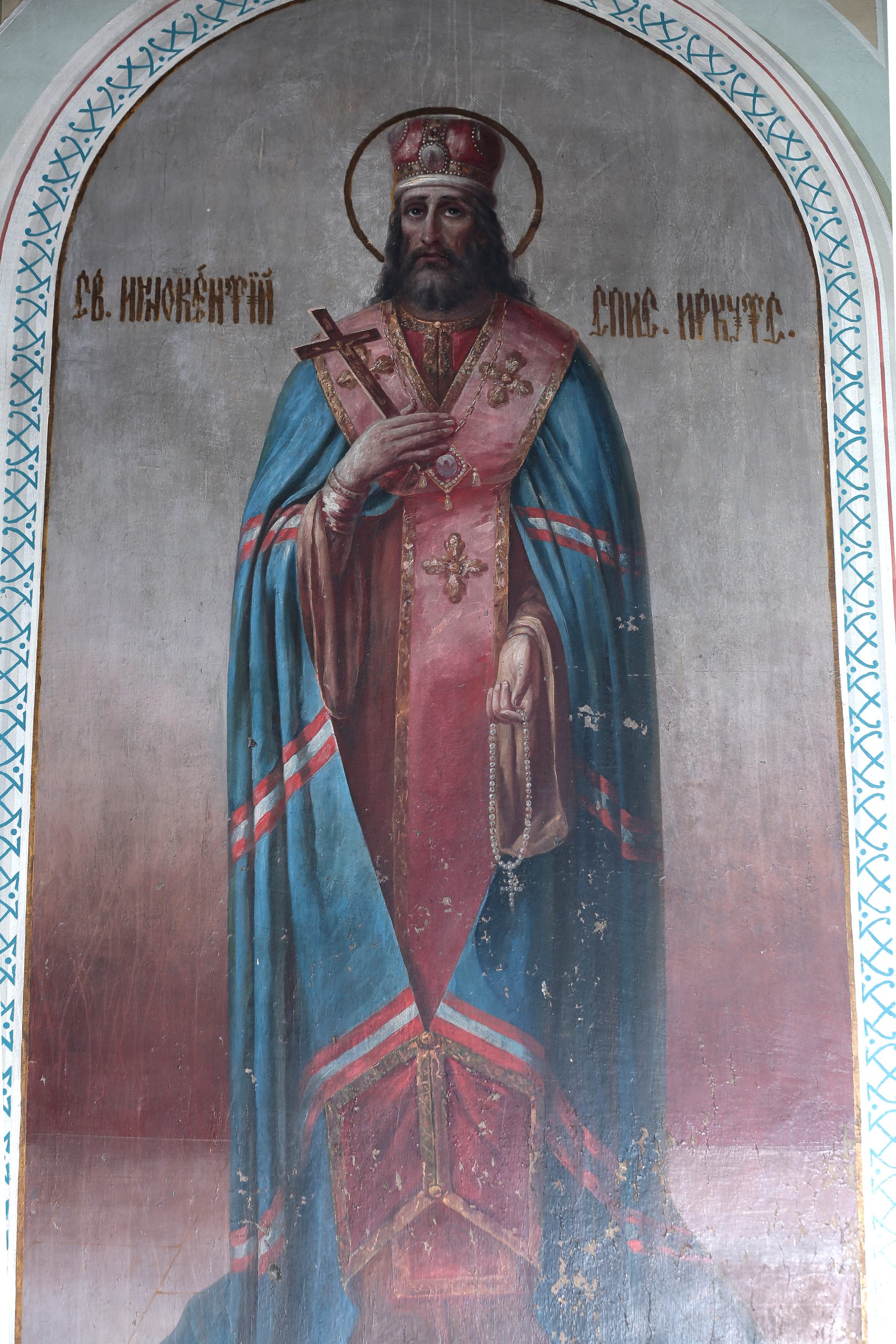

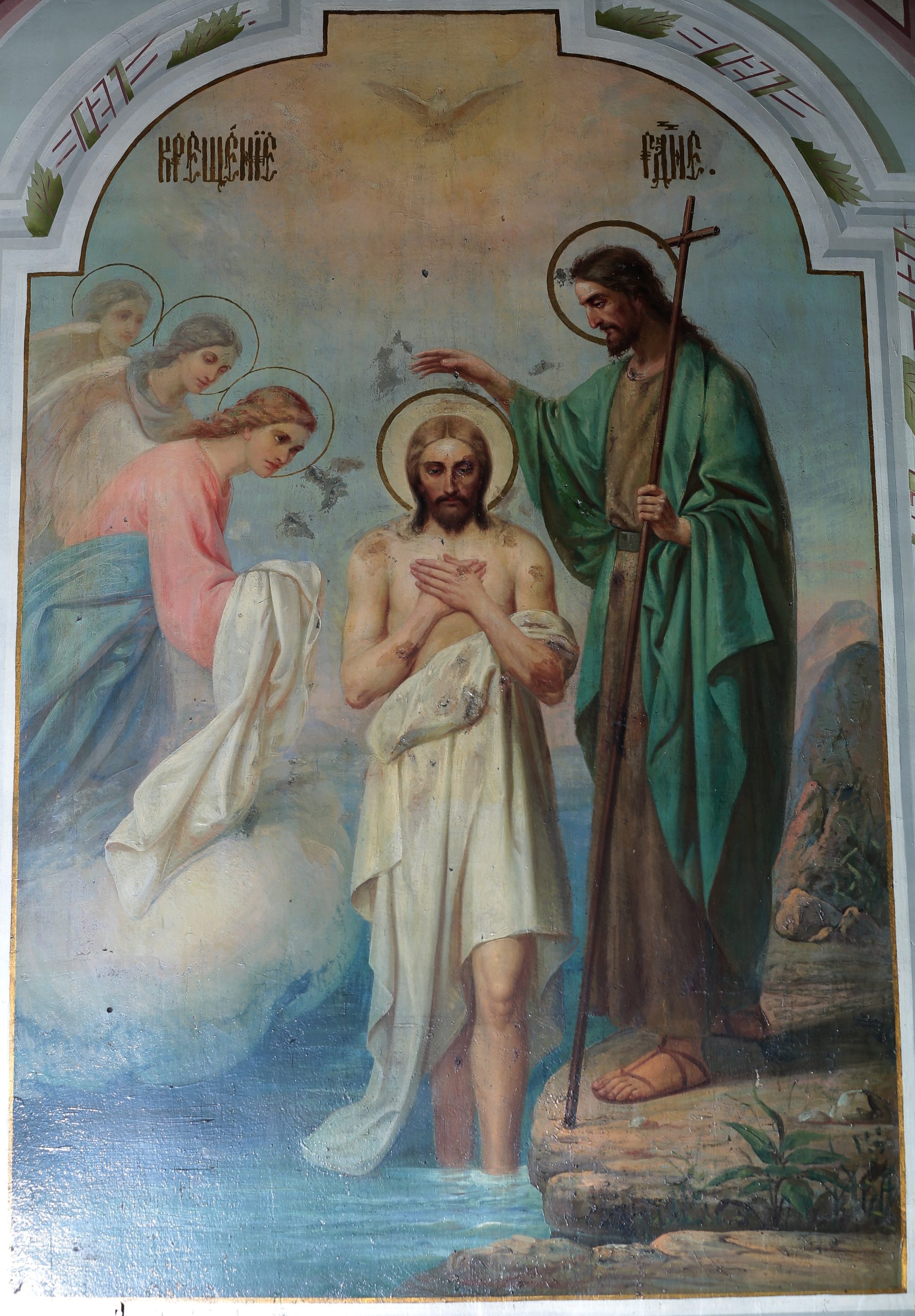

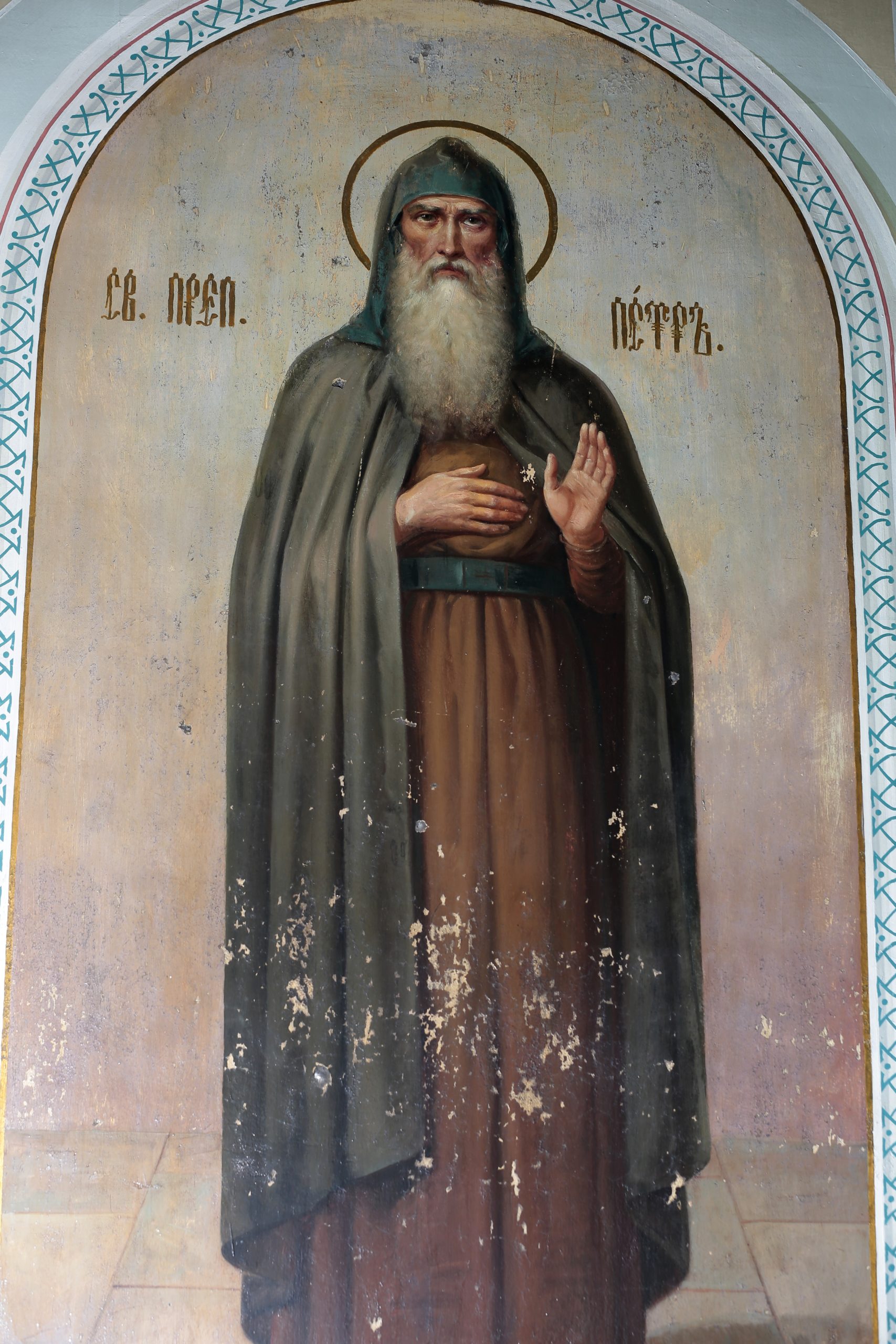

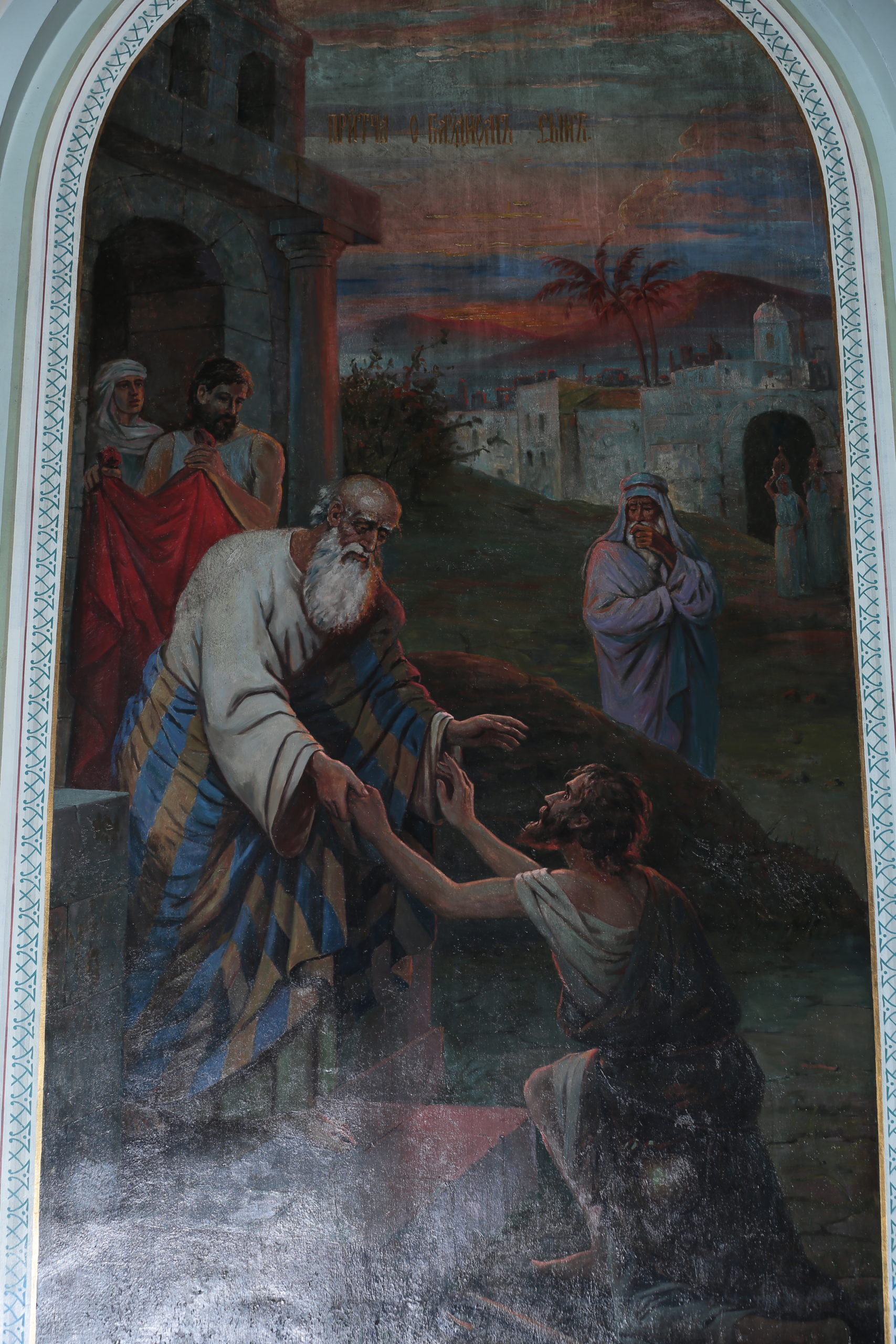

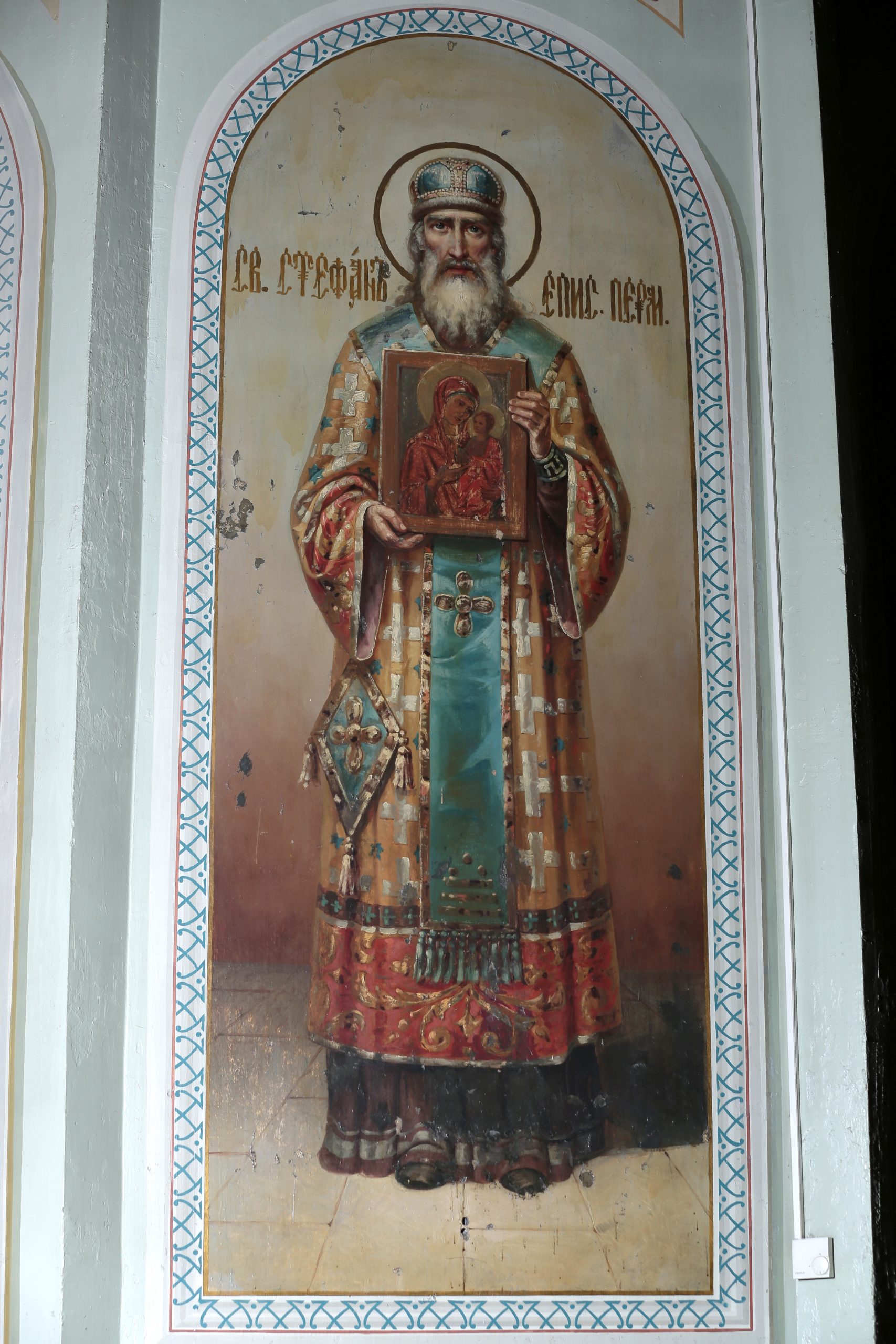

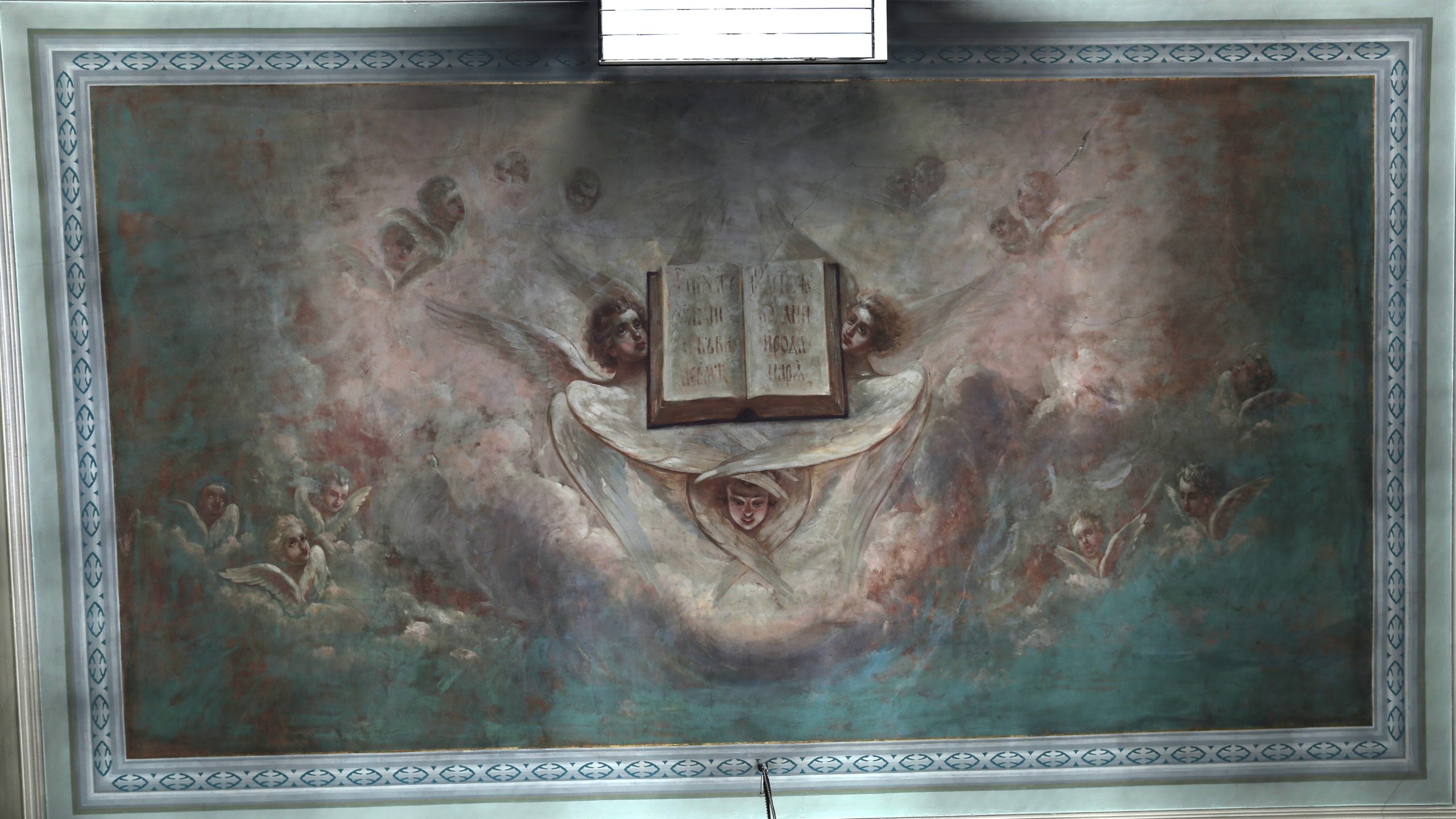

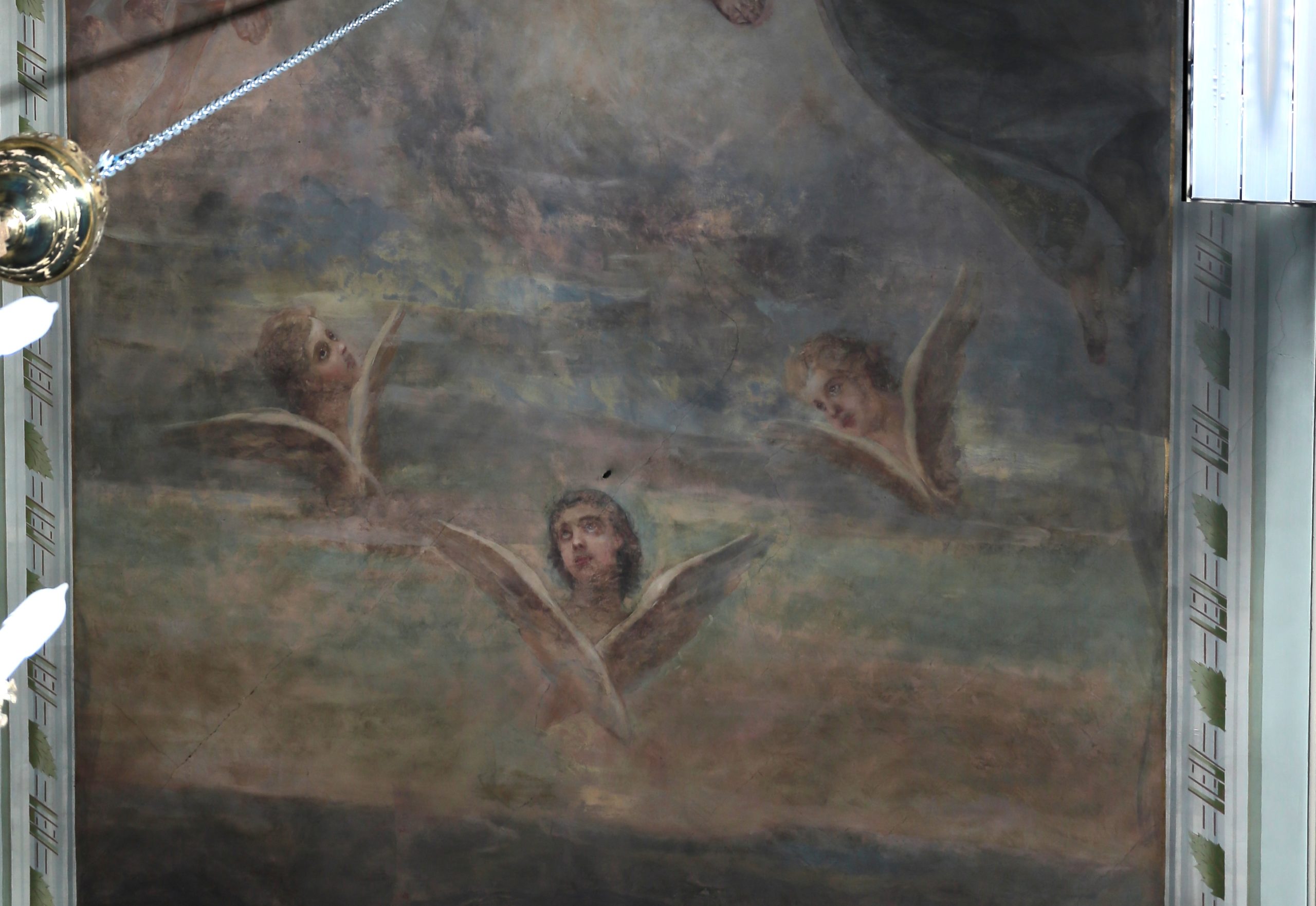

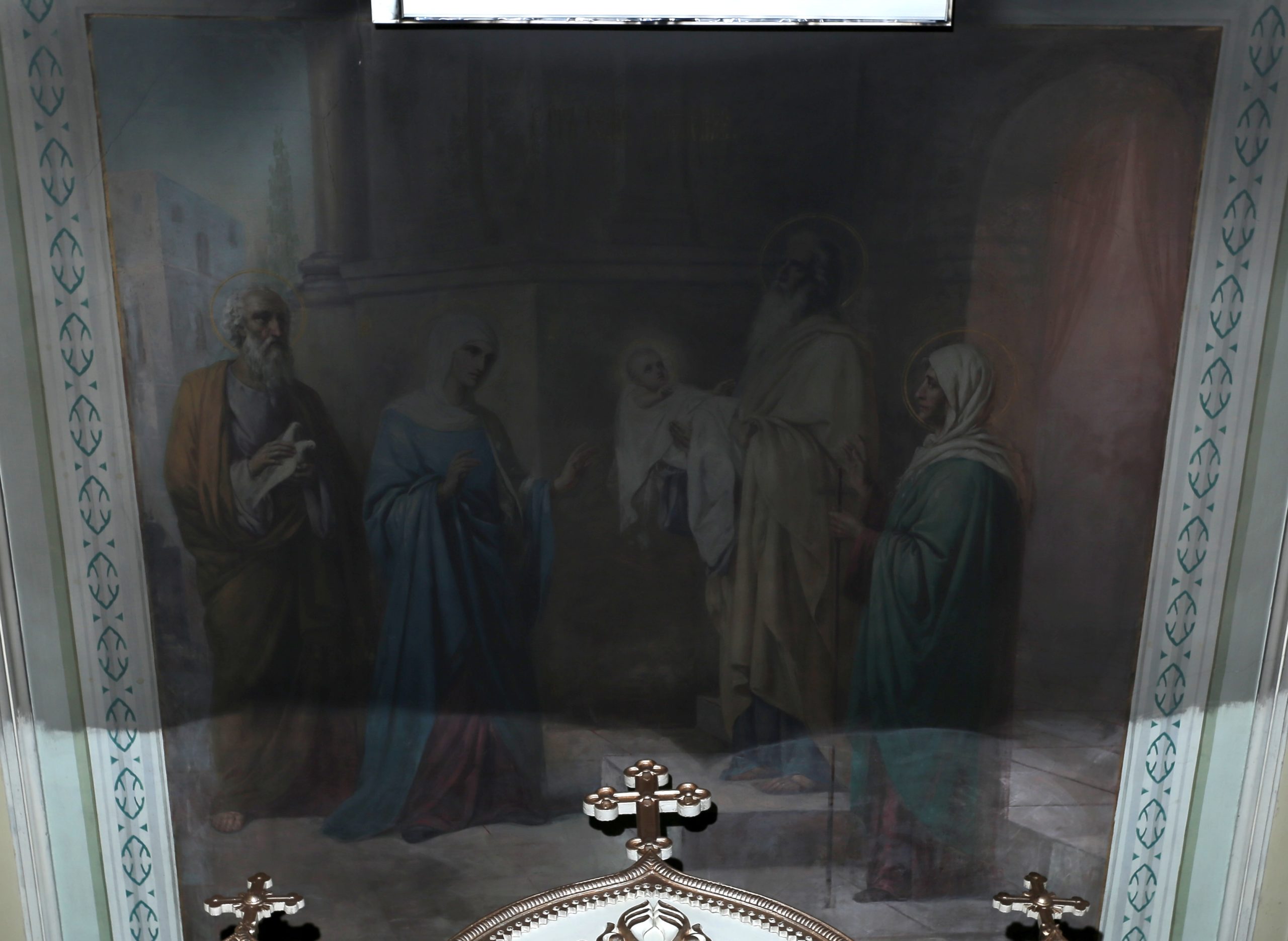

Уникальные росписи нижнего храма

Фотографии

История Собора

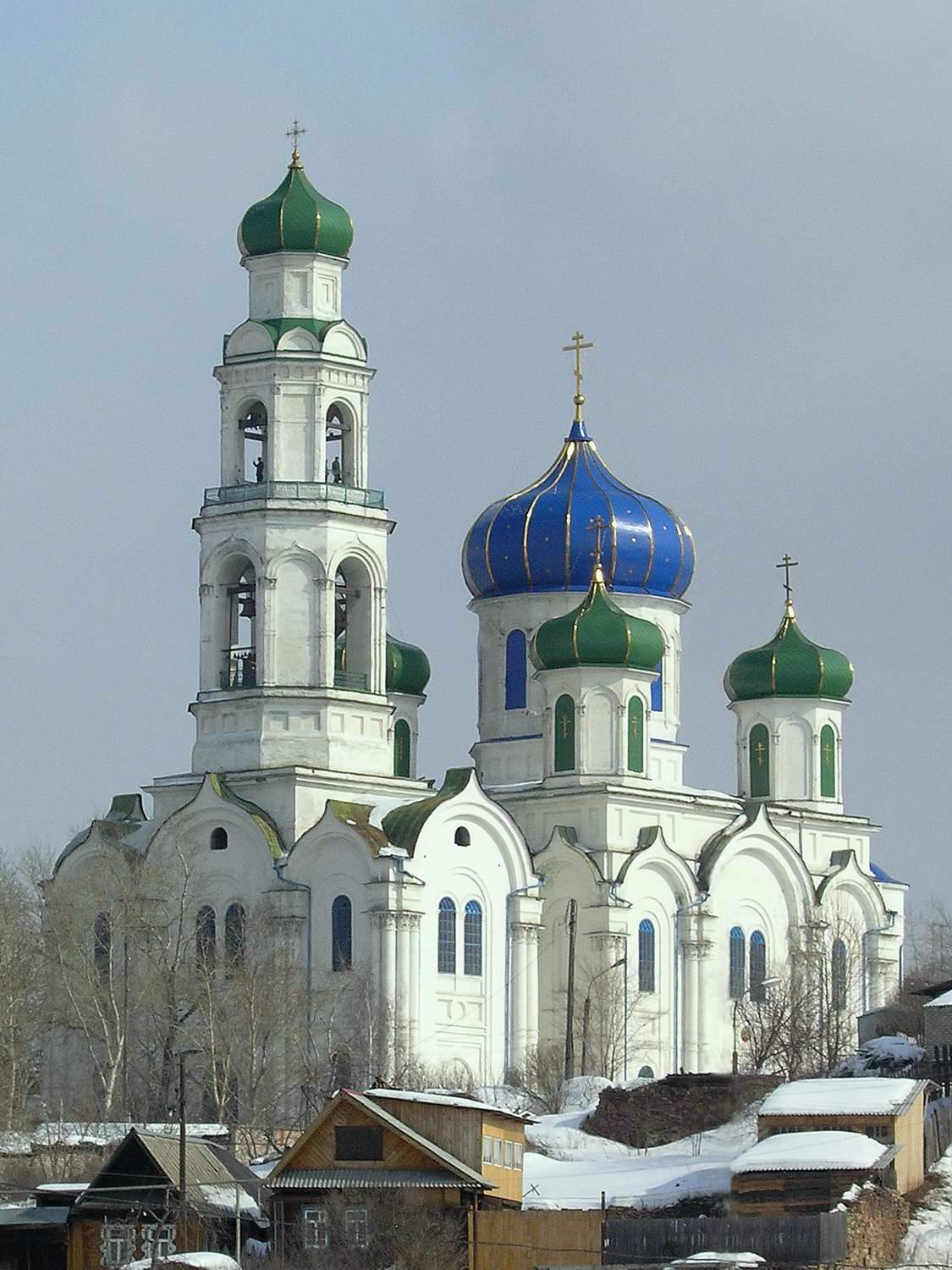

13 июля (30 июня ст.с.) 1848 Преосвященным Ионою(Капустиным) епископом Екатеринбургским, викарием Пермской епархии в Кыштымском заводе был заложен Христо-Рождественский собор — каменный, двухэтажный, шестипрестольный, с колокольней, могущий вместить свободно до 5000 молящихся на каждом этаже.

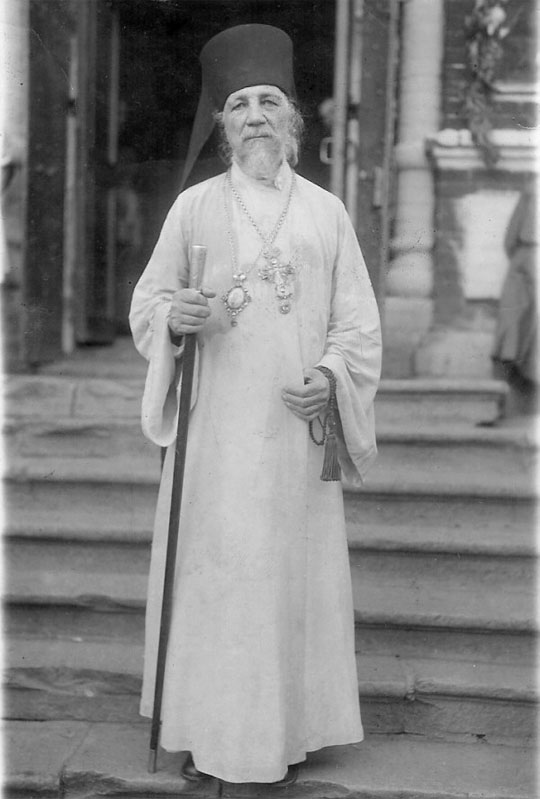

Преосвященный Иона, епископ Екатеринбургский родился 24 января (11 ст.с.) 1790 года в Тобольске, 19 мая ст.с. 1846 года рукоположен во епископа Екатеринбургского, викария Пермской епархии, скончался 26 ноября (13 ст.с.) 1867 года, похоронен в Далматове, за правым клиросом Успенского собора Далматовского монастыря. Родственник(дядя) известного архимандрита Антонина(Капустина) — начальника Русской Духовной Миссии в Палестине 1865 — 1894 годов.

Христо-Рождественский собор освящен 3 августа(21 июля ст.с.) 1857 года.

Из клировых ведомостей известно, что собор построен «тщанием прихожан».

Престолы в верхнем храме «летнем»:

- центральный — во имя Воскресения Христова

- правый — Покрова Пресвятой Богородицы

- левый — Святителя Николая

Престолы в нижнем храме «зимнем»:

- центральный — во имя Рождества Христова

- правый — Сретения Господня

- левый — Благовещения Пресвятой Богородицы

К 1873 году были освящены престолы нижнего храма. Богослужения совершались у главного престола собора в Воскресные дни и по Праздникам. К этому времени верхний храм еще не был «устроен».

Согласно ведомости 1877 года в верхнем храме собора «все три иконостаса поставлены на свое место, покрашены, но позолотою еще не окончены», Богослужения в соборе совершаются постоянно.

К 1890 году освящены приделы верхнего храма.

С 1857 по 1909 годы Христо-Рождественский собор являлся приписным к церкви Сошествия Святаго Духа Кыштымского завода с наименованием кладбищенского, отдельного клира не имел. Известно, что в 1856 году в Кыштыме проживало 7507 человек и еще полторы тысячи были приписаны к Троицкой единоверческой церкви.

С 1859 в составе клира церкви Сошествия Святаго Духа в сане дьякона служил Алексий Павлов Пьянков, рукоположенный во священника в 1871 году. Умер отец Алексий 6 мая (23 апреля ст.с.) 1895 года и был погребен «в ограде Христорождественской церкви».

В конце XIX – начале XX века в составе клира служил священник(в последствии протоиерей и первый настоятель собора) Константин Алексиев Пьянков — сын отца Алексия Пьянкова.

8 ноября (26 октября ст.с.) 1892 года с благословения Преосвященнейшаго Афанасия, епископа Екатеринбургского и Ирбитского, прихожане и духовенство поздравляли Дмитрия Ивановича Мартынова с 12-ти летием трудов старостой общины: «… Вы дѣятельно принялись за украшеніе и обогащеніе всѣмъ нужнымъ къ освященію трехпредѣльнаго верхняго храма, поновленіемъ иконъ и иконостаса въ нижнемъ храмѣ, поновленіемъ в сей церкви с наружи, позолотою главъ и крестовъ на ней, устройствомъ роскошной для столь величественнаго храма ограды и въ ней сада, по Вашему предложенію устроена подписка на колоколъ, на что вы первый подали примѣръ своею нескудною жертвою. Ваше служеніе и Ваша деятельность глубоко запечатлѣлась въ сердцѣ каждаго прихожанина и останутся памятными изъ рода въ родъ. …».

В 1902 году были расписаны стены нижнего храма трудами московской придворной художественной мастерской Якова Ефимовича Епанечникова.

Указом Святейшаго Правительствующаго Синода(№ 16171) от 13 декабря (30 ноября ст.с.) 1909 года поручено открыть самостоятельный приход при «Христорождественской церкви» с штатом в два священника, дьяконом и двумя псаломщиками.

В начале 1910 года священник Константин Пьянков назначен «на настоятельское место к Христорождественской церкви».

Вторым священником был переведен в штат из Духосошественской церкви Мутин Дмитрий, а на диаконское место диакон Хлопотов Василий.

Священник Дмитрий Мутин умер 22 февраля (9 ст.с.) 1914 года и был погребен в церковной ограде. На освободившееся место был перемещен священник Александр Иоаннов Левитский.

Священник Александр Иоаннов Левитский умер 19 ноября (6 ст.с.) 1918 года и погребен «в соборной церковной ограде».

6 ноября (24 октября ст.с.) 1912 года по окончании Божественной Литургии, которую в «Христорождественской церкви Кыштымского завода» совершал Его Преосвященство, Преосвященнейший Митрофан(Афонский), епископ Екатеринбургский и Ирбитский, был обнародован Указ Святейшаго Правительствующаго Синода о возведении «Кыштымской Христорождественской церкви на степень штатного собора», священник Константин Пьянков возведен в сан протоиерея. За Литургией рукоположены диакон Константин Словцов в сан священника (священномученик, прославлен в числе новомученников и исповедников Церкви Русския), Александр Юшков в сан диакона.

В дневнике путешествий по обозрению церквей за октябрь 1911 года епископ Митрофан отмечает: «Не смотря на недавнее существование прихода, в нем имеется церковно-приходское попечительство, церковная библиотека и церковно-приходская школа. Заботою попечительства служит благоукрашение приходскаго храма».

Там же находится сообщение настоятеля о приходской жизни: «Состояние прихода в религиозно нравственном отношении удовлетворительно. Храм прихожанами посещается охотно и в большом количестве, особенно в осеннее и зимнее время, когда прихожане бывают свободны от полевых работ. Любовь ко храму со стороны прихожан выражается в пожертвованиях разных предметов, необходимых для его благоукрашения. В настоящем, напр., году прихожанами Лаврентием и Иваном Лобутиными пожертвованы были на иконы нижнего иконостаса две серебряные ризы весом 33 ф. и стоимостью 1400 рублей.

Среди прихожан существуют и поддерживаются многие благочестиво-религиозные обычаи, как, напр., поминовение умерших, которое совершается как в церкви, так и в домах прихожан во все дни, в которые установлено творить таковое; общее молебное пение ко Пресвятой Богородице о болящих членах приходской семьи, каковое совершается почти во все воскресные дни после литургийных служб; чтение акафистов и крестные ходы по случаю каких либо бедствий или милостей, ниспослаемых от Бога. В июне настоящего года по случаю сильной засухи, по желанию прихожан, крестные ходы устраивались пять раз, при этом со св. Иконами ходили на поля за 10—15 верст, и каждый раз молящихся собиралось до трех тысяч.».

В эти годы «прихожан считается 8244 д. об. п. (душ обоего пола)».

В феврале-апреле 1914 года «церковно-приходскими собраниями избраны и с благословения Его Преосвященства, Преосвященнейшего Митрофана, Епископа Екатеринбургского и Ирбитского, вступили в должности председателей и членов церковно-приходских попечительств: при Кыштымском Христорождественском соборе, Екатеринбургскаго уезда председателем крест. Н. Ф. Вогулкин, членами: К. Д. Устинов, М. Е. Швейкин, И. Г. Лабутин, А. Л. Лабутин, И. М. Санников, И. Е. Ходов, К. Н. Долгов, Д. А. Астахов, Е. А. Тверсков, И. Н. Васелков, П. Д. Абрамов, Н. П. Казанцев, П. И. Горелов, Г. И. Курчавов, А. В. Шипулин, Ф. А. Глазков, П. П. Миронов, П. М. Алферов, С. Г. Мартынов, П. Г. Корольков, А. И. Карташев, Д. И. Родионов, М. М. Швейкин, П. С. Санников, И. С. Алексеев, В. С. Санников, A. И. Чуфаров».

В должности старосты утвержден крестьянин Захаров Андрей.

С середины 1938 года собор был закрыт.

Богослужения возобновились в послевоенные годы. В соборе хранится антиминс, освященный и подписанный архиепископом Челябинским Ювеналием(Килиным) в 1947 году.

В 2020 году под медальном Рождества Христова на фасаде собора обнаружено более раннее изображение Господа Вседержителя.

Автор: иерей Николай

Материалы предоставлены: Савелюк Л.В.

Святыни Собора

Святые мощи: ап. Варфоломей, свт. Григорий Богослов, мч. Трифон, прп. Нил Афонский, свт. Афанасий Великий, вмч. Пантелеимон, рав Аверкий Иерапольский

Жизнеописания святых новомучеников Российских, частицы мощей которых, находятся в ковчеге.

1. Священномученик Алексий Будрин родился 6 февраля 1861 года в семье протоиерея Иоанна Будрина. Образование он получил в Пермской Духовной семинарии, окончив ее с аттестатом первого разряда. Будучи около 20 лет от рождения, Алексий Иванович вступил в брак с девицей Капитолиной Всеволодовной, после чего принял рукоположение в сан диакона и был назначен на первое место своего служения — в Благовещенскую церковь Пермской мужской гимназии. Одновременно с этим отец Алексий начал и преподавательскую деятельность, исполняя обязанности учителя и законоучителя в школе Пермского исправительного арестантского отделения.

19 января 1883 года отец Алексий был удостоен рукоположения в сан священника, которое совершил Преосвященный Нафанаил, епископ Екатеринбургский, викарий Пермской епархии. С этого времени началось служение батюшки в Свято-Троицкой церкви села Сыринского Красноуфимского уезда. В этом селе отец Алексий также преподавал Закон Божий в народном училище, причем столь успешно, что в 1887 году был удостоен за это Архипастырского благословения. В эти годы у них с матушкой Капитолиной родилось трое детей: в 1883 году — дочь Александра, в 1885-м — сын Стефан, который впоследствии стал насельником Свято-Николаевского мужского монастыря города Верхотурья, и в 1886 году — дочь Капитолина.

В 1886 году, в возрасте лишь 25 лет, отец Алексий стал членом благочиннического совета 1-го округа города Красноуфимска и вслед за этим, указом Духовной консистории от 16 августа 1887 года, был переведен для служения в этот город: в церковь в честь Святых Кирилла и Мефодия при реальном училище.

Красноуфимская крепость была основана полковником русской армии А.И. Тевкелевым в 1730-х годах в урочище Красный Яр, близ реки Уфы. В 1781 году Указом Правительствующего Сената она была преобразована в уездный город Красноуфимск. К концу XIX столетия в городе проживало уже около 6 тысяч человек, действовало два храма: Свято-Троицкий собор и Кирилло-Мефодиевская церковь при училище, работало несколько небольших кожевенных предприятий, восково-свечной и мыловаренный заводы, спичечная фабрика, имелось много мастерских, фотоателье, типография, гостиницы, склады.

Одновременно со священническим служением батюшка начал также преподавать Закон Божий и церковно-славянский язык в Красноуфимском реальном училище. Обучение в нем производилось на горнозаводском и сельскохозяйственном отделениях, воспитанники на практике изучали горное дело, земледелие и животноводство. В 1889 году Красноуфимское реальное училище первым в России было преобразовано в промышленное. В это время законоучителем в нем был отец Алексий. В училище получали образование уже около 200 воспитанников; батюшка преподавал им Закон Божий во всех шести классах: именно под его руководством они изучали Евангелие и катехизис, краткий курс служб, историю Церкви.

Кроме того, отец Алексий сразу стал законоучителем и в русско-башкирской сельскохозяйственной школе, где помимо теоретических знаний дети приобретали и практические навыки. Вскоре батюшка был также назначен членом Красноуфимского уездного отделения Епархиального училищного совета. В сентябре 1890 года отец Алексий был переведен для служения в главный храм города — Свято-Троицкий собор, а в октябре того же года назначен на должность помощника благочинного 1-го округа Красноуфимского уезда. Одновременно он начал преподавать Закон Божий в церковно-приходском Кирилло-Мефодиевском училище, с трехлетним курсом обучения. За свою активную деятельность молодой священник удостоился в то время еще двух наград: набедренника и скуфьи. Там же, в Красноуфимске, в 1889 и 1891 годах в семье Будриных родилось еще двое детей: дочь Лидия и сын Алексей. Три старшие дочери отца Алексия впоследствии стали супругами священников.

Отец Алексий не успел прослужить в Красноуфимске и четырех лет, как его вновь перевели, на сей раз — в губернский город Пермь, в Спасо-Преображенский кафедральный собор, где прошли дальнейшие 18 лет его жизни. Здесь также продолжилась его активная преподавательская и общественная деятельность. Он стал заведующим двумя школами при братстве Святителя Стефана: двухклассной церковно-приходской и епархиальной псаломнической, законоучителем в Пермском епархиальном женском училище, а в 1896 году был назначен постоянным членом Пермского уездного отделения Епархиального училищного совета.

В июне 1896 года отец Алексий был определен на должность ключаря Спасо-Преображенского собора; теперь он нес ответственность за сохранность всех соборных ценностей, в его обязанности входило также ведение их описи, хранение ключей от всех основных помещений, наблюдение за порядком богослужения

В 1896 году к многочисленным священническим, преподавательским и иным обязанностям отца Алексия добавились еще новые: указом Святейшего Синода батюшка был утвержден в должности штатного члена Пермской Духовной консистории. На этом посту он трудился 13 лет.

25 июня 1904 года стало одним из самых знаменательных дней для всех жителей Перми: в этот день в город прибыл почитаемый по всей России молитвенник и чудотворец — протоиерей Кронштадтского Андреевского собора отец Иоанн Сергиев. Везде, где ни появлялся батюшка, толпы народа обыкновенно уже ожидали его. Стремились получить его благословение: кто хватал за руку, кто целовал одежду, кто плакал, всякий старался хоть чем-нибудь выразить свою радость. 26 июня отец Иоанн Кронштадтский совершал богослужение в Пермском кафедральном соборе: на утрене он сам читал канон, Литургию служил совместно с двумя Преосвященными и 24 священниками, среди которых был и отец Алексий. В этот же день великий Всероссийский пастырь посетил покои отсутствовавшего епископа Иоанна (Алексеева), а 27 июня уехал по железной дороге в Котлас. Несомненно, отец Алексий запомнил на всю жизнь встречу с отцом Иоанном, этим молитвенником и утешителем русского народа.

В 1904-1907 годах отец Алексий заведовал женской церковно-приходской школой, действовавшей при женском Успенском монастыре города Перми. Монастырь этот был основан в 1872 году усердием известных пермских благотворителей братьев Каменских.

Самоотверженные труды отца Алексия не оставались без внимания со стороны священноначалия — он многократно удостаивался самых высоких церковных наград: камилавки, золотого креста, «от Святейшего Синода выдаваем[ого]», орденов Святой Анны II и III степени. В 1902 году по ходатайству управляющего Московской Синодальной типографией батюшка «за особенные труды по распространению Синодальных изданий» получил в награду от Святейшего Синода Библию. В том же году он был возведен в сан протоиерея.

В период служения отца Алексия в Перми у него и матушки Капитолины родился шестой ребенок — дочь Любовь.

В 1909 году вновь последовала перемена в судьбе пастыря. В октябре этого года он был переведен снова в Красноуфимск — в Свято-Троицкий собор. Одновременно батюшка был назначен благочинным церквей Красноуфимского округа и председателем Красноуфимского уездного отделения Епархиального училищного совета. В 1910-1912 годах он также исполнял обязанности заведующего церковно-приходской школой и председателя Красноуфимского церковно-приходского попечительства.

20 октября 1912 года в жизни батюшки произошло важное событие: Пермским губернским избирательным собранием он был избран в члены Государственной Думы IV созыва от Пермской губернии. 12 декабря, как член Государственной Думы, он удостоился представления Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю II. В память об этом событии ему был «Всемилостивейше пожалован снимок с изображением Его Величества Государя Императора Николая II». А в следующем, 1913 году, в дни юбилейных торжеств по случаю 300-летия царствования Дома Романовых (21-24 февраля) протоиерей Алексий удостоился чести лично преподнести Императору поздравление. После этого батюшке был пожалован особый нагрудный знак, «Высочайше учрежденный для лиц, приносивших Их Императорским Величествам личные верноподданнические поздравления по случаю 300-летия царствования Дома Романовых». В мае 1913 года батюшка был награжден орденом Святого Князя Владимира IV степени, а в июне 1917 года получил свою последнюю награду — палицу.

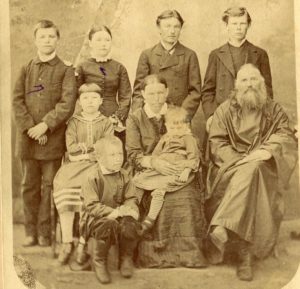

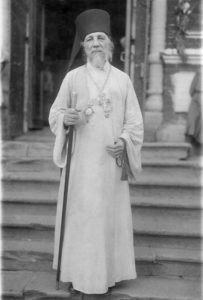

В это время отцу Алексию было уже 56 лет. Активный церковный и общественный деятель, лично известный Государю, настоятель главного храма Красноуфимска, духовный пастырь, окормлявший множество прихожан, отец большого семейства. Сохранились фотографии отца Алексия, сделанные в те годы. Ростом батюшка был чуть выше среднего, волосы и борода уже с проседью, взгляд — спокойный и добрый.

Общественные потрясения, однако, полностью изменили ход всей его жизни. Летом 1918 года в Красноуфимске, как и повсюду, начался разгул беззаконий, творимых «новой властью». В ответ на это по всему Красноуфимскому уезду прокатилась волна крестьянских восстаний. Народная армия, созданная крестьянами уезда для борьбы с большевиками, подошла почти к самому Красноуфимску и остановилась лишь в 6 верстах от него, однако горожане не сумели поддержать восставших. Красноармейцы получили подкрепление и стали одерживать победы — в скором времени восстание было подавлено. Начались расправы, в том числе над духовенством, в котором большевики всегда видели своего врага.

Вскоре был арестован и протоиерей Алексий Будрин. Как писали позже в одной из местных газет, в вину ему было поставлено членство в Государственной Думе — «это единственное обвинение, какое они могли предъявить ему». 10 сентября 1918 года под конвоем его привели на так называемое «партизанское поле». По воспоминаниям очевидцев, отец Алексий был облачен в белую ризу, на груди — наперсный позолоченный крест. Стоял он прямо, безмолвно, «лицом был светел». Грянули выстрелы. Только седьмой из них оказался для батюшки смертельным — он упал как подкошенный. Однако для красных этого было мало, они поглумились и над мертвым телом священника. Привязав его к лошади, они погнали ее через железнодорожные пути, по Никольской улице, до здания, в котором тогда располагался ревком… Тело батюшки было совершенно обезображено.

17 сентября город заняли войска белых. На следующий день отец Алексий был с честью отпет в Свято-Троицком соборе Красноуфимска и погребен близ алтаря этого храма. А вскоре, 24 сентября, рядом с его могилой нашли место последнего упокоения и два его собрата, также претерпевшие смерть от рук большевиков: отец Лев Ершов и отец Александр Малиновский.

В октябре 2002 года произошло обретение честных мощей отца Алексия Будрина. Когда убрали верхний слой земли, стали видны два небольших металлических креста: один — в изголовье, другой у ног. На крышке гроба сохранились следы парчи с серебряной нитью; в ногах — изображение на картоне с растительным орнаментом и фрагментом тисненой надписи «Царство Небесное». Доски гроба были тщательно оструганы. Священномученик был в шелковой ризе, на груди у него находилось Евангелие, позолоченные напрестольный и наперсный кресты, на честной главе — бархатная камилавка, на коричневом шелковом подкладе которой золотыми буквами было вышито «А. И. Б.». Сохранились пряди длинных каштановых волос и густая курчавая темно-рыжая борода. Кости черепа отца Алексия были повреждены.

После проведения экспертизы в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы города Екатеринбурга мощи отца Алексия 11 июня 2003 года были выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Красноуфимска, где почивают и ныне.

По молитвам верующих от них происходят многочисленные чудеса. Так, у одного мальчика, Сергея Хавкина, после удаления аппендикса образовались рубцы и спайки. Началось осложнение — мальчик попал в реанимацию. Его отец, отчаявшись получить помощь от медицинского лечения, начал смазывать рубцы маслом, освященным на мощах священномучеников, прикладывать стружку из склепа отца Алексия Будрина к ране сына. Через неделю рубцы изгладились, шрамы затянулись.

70-летний житель города Саранска Сергей Иванович Морозов долгое время страдал от астмы и не мог вставать с постели. Получив в дар частички мощей священномучеников Красноуфимских, он начал прикладывать их к области сердца. Свист в груди исчез. На второй день Сергей Иванович уже начал передвигаться по комнате. Через три недели самостоятельно спустился по лестнице со второго этажа.

В настоящее время в Свято-Троицком соборе производится запись всех исцелений и чудесных случаев, происходящих по молитвам верующих от мощей священномучеников Алексия Будрина, Льва Ершова и Александра Малиновского.

Источник: http://pstgu.ru

2. КРАТКОЕ ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АРКАДИЯ ГАРЯЕВА

Священномученик иерей Аркадий Николаевич Гаряев родился в 1877 году в мадьярской (венгерской) семье. С 1910 года он служил в Никольской церкви села Боровское Пермской губернии, преподавал в земской школе. Также он был назначен священником в походную Казанско-Богородицкую церковь, чтобы вести миссионерскую деятельность среди местного населения – вогулов. 1 июля 1918 года отец Аркадий Гаряев совершал венчание в своем храме. В это время прямо в церковь ворвалась банда безбожников-красноармейцев из мадьяр. Они вывели священника из храма прямо в богослужебном облачении, повели в лес к скотомогильнику и там убили, а тело сбросили в овраг. Через 11 дней тело священномученика было найдено, его перенесли в Никольскую церковь, где он служил, отпели и похоронили в церковной ограде.

ПОЛНОЕ ЖИТИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА АРКАДИЯ ГАРЯЕВА

Священник Аркадий Николаевич Гаряев родился в 1879 году в семье священника отца Николая Алексеевича и Марии Ивановны. В 1891 году, ещё совсем молодым 12-тилетним мальчиком, Аркадий Гаряев поступил в четырёхклассное Духовное училище, которое находилось в уездном городе Камышлове.

После окончания училища, он поступил в Пермскую Духовную семинарию в 1894 году, а в 1896 году 18-тилетний юноша был уволен из Пермской Духовной семинарии по болезни, отучившись в ней всего два года.

В 1897 году с 30-го июня Аркадий Гаряев стал служить псаломщиком в селе Покровском Екатеринбургского уезда при Покрово-Богородицкой церкви.

14 марта 1898 года был переведён на должность псаломщика в Свято-Троицкую церковь Каменского завода, Камышловского уезда, а через год, 8 июля 1899 года, посвящён в стихарь.

В 1903 году, 25 мая, в молодой семье псаломщика Аркадия появилось пополнение, его молодая 20-тилетняя супруга Агриппина Евгеньевна родила первенца. Сына назвали Михаилом в честь преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского, память которого праздновалась двумя днями раньше. А в 1905 году, 10 марта, на следующий день после празднования памяти сорока Севастийских мучеников в семье снова появился мальчик, которого назвали Николаем, наверное, в честь одного из мучеников Севастийских – Николая.

В 1905 году, 10 апреля, епископом Екатеринбургским и Ирбитским Владимиром (Соколовским) псаломщик Аркадий Гаряев был рукоположен в сан диакона и определён на псаломщическую вакансию в ту же Свято–Троицкую церковь Каменского завода. Рукоположение совершалось в городе Екатеринбурге Крестовоздвиженской церкви.

В 1906 году, будучи диаконом, отец Аркадий (Гаряев) был определен законоучителем в земское училище в деревню Новозаводскую в пяти километрах от Каменского завода, Камышловского уезда.

В 1907 году отец Аркадий (Гаряев) был рукоположен в сан иерея (священника) и направлен к церкви Петра и Павла в село Петропавловское (ныне город Североуральск), здесь он продолжил преподавание Закона Божьего в земском училище, которое находилось в Петропавловском селе. Работая преподавателем, и будучи от природы человеком очень вдохновенным, отец Аркадий часто писал стихи. Стихи его отличаются оригинальностью написания. Они имеют довольно интересную ритмическую структуру. Приход отца Аркадия (Гаряева) вместе с деревнями и населенными пунктами, которые были приписаны к его церкви (Петра и Павла), занимал самую большую территорию в Екатеринбургской Епархии:

– деревня Мостовая в 25 верстах;

– деревня Воскресенская в 30 верстах;

– деревня Половинная в 16 верстах;

– деревня Вишера в 30 верстах;

– деревня Боронская в 30 верстах;

– деревня Тылапка в 60 верстах;

– деревня Горная в 120 верстах;

– деревня Ария в 115 верстах;

– деревня Османовка в 95 верстах;

– деревня Боровая в 60 верстах;

– деревня Денежкина в 33 верстах (Часовня в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»);

– деревня Митяева в 85 верстах (Школа грамоты) (Часовня в честь Знамения Божией Матери);

– деревня Лача в 60 верстах (Школа грамоты) (Часовня, которая будет преобразована в церковь).

В деревнях Митяевой и Лаче имелись Школы грамоты, которые содержались на средства Екатеринбургского Миссионерского Комитета, членом которого состоял отец Аркадий (Гаряев).

В деревне Денежкина стояла часовня, построенная местными жителями в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

В деревне Митяевой стояла часовня. Часовня была деревянная в честь Знамения Божией Матери.

В селе Петропавловском стояла каменная кладбищенская часовня. Часовня была построена в ХVIII веке заводовладельцем Петропавловского завода Максимом Походяшиным.

Часовня в деревне Лаче в 1897 году была преобразована в церковь и освящена в честь святителя Николая Чудотворца. Своего причта церковь святителя Николая Чудотворца не имела, и службы вынужден был проводить священник церкви Петропавловского села.

Деревни эти по числу жителей были маленькие (всего прихожан было 1250 душ обоего пола), а между тем приход раскинут был на громадное расстояние, так что отцу Аркадию (Гаряеву) в своём служении приходилось окормлять деревни, которые отстояли от его церкви на 100 и более вёрст. Вот как писал (что рассказывал) о своём новом приходе отец Аркадий:

«Вступив в должность походного священника 18 января 1910 года, я 25-ого же января совершил своё первое служение в новой должности в походном храме, установленном мною в часовне деревни Денежкиной на реке Сосьве, по случаю праздника в честь находящейся в этой часовне чтимой иконы Богоматери «Утоли моя Печали».

Деревня эта принадлежит к приходу церкви села Петропавловского. В этом приходе я числился за отсутствием местного священника, по распоряжению о. благочинного протоиерея Словцова, входящим священником и таким образом все поездки мои, носящие миссионерский характер, тесно связаны с обслуживанием религиозных нужд и этого, самого обширного по пространству, северного прихода Екатеринбургской епархии, и не могут быть обособлены. Большая часть населения этого прихода на реке Лозьве лишь недавно считалась ещё в ведении комитета и здесь с целью православной миссии в деревнях Лаче и Митяевой имелись миссионерские школы, оказавшие громадную услугу делу просвещения инородческого вогульского населения, ныне уже обрусевшего и переведённого правительством на положение государственных крестьян, хотя в отдалённых деревнях этот край и сохраняет ещё свой природный язык, а так же, к сожалению и многие суеверия, остатки прежнего язычества».

16 сентября 1908 года село Петропавловское впервые за своё архипастырское служение посетил преосвященный епископ Екатеринбургский и Ирбитский Владимир (Соколовский). Отец Аркадий (Гаряев) в своих воспоминаниях говорит о данном приезде его преосвященства, которая была опубликована в Екатеринбургских Епархиальных ведомостях (ЕЕВ), и сохранилась до нашего времени.

Отсутствие переездной (походной) церкви, длинные, на десятки и даже сотни километров, переезды на лошадях и оленьих упряжках, необразованность и грубое язычество местных народов – всё это доставляло большие трудности молодому миссионеру.

Записная книжка отца Аркадия Гаряева, опубликованная в Екатеринбургских Епархиальных ведомостях, рассказывает нам об одной из его поездок по Вогульскому краю, вот фрагмент из неё:

«23 апреля 1908 года я, священник, со своим псаломщиком должен быть поехать «с Пасхой» в одну из ближайших деревень своего прихода, отстоящую от приходской церкви на

33 версты зимою и 47 вёрст весною, так как нужно ехать туда кружным путём.

В 6 часов утра 2 псаломщика привели ко мне лошадь и оседлали мою, и мы выехали. Целые месяцы, которые мы не ездили верхом, на первых же месяцах дают себя знать, манера посадки потерялась, сидеть неудобно, ноги и спина скоро устали, какая-то тупая боль появилась в них. Погода убийственная, дождь сеет, как из сита, не переставая ни на минуту, лошади не идут в грязь, которая на лесной тропе им по колено, жмутся к лесу и обливают нас целыми потоками воды, которую стряхивают с деревьев. Холодно, одежда вся до нитки промокла, дождь не перестаёт, а обсушиться негде, нужно обязательно проехать 15 вёрст до заброшенной лесной избушки, где у огонька можно хоть обогреться немного и попить чаю.

Сойти с лошади и согреться, идя пешком, нет возможности, рискуешь увязнуть в грязи, сидишь, стараясь не шевелиться, чтобы не расшевелить затекших спины и ног. Часа через четыре видим желанную избушку, с охами и ахами кое-как сваливаемся с лошадей, долго сидим около лошадей, как правоверные на молитве, не имея возможности выпрямить затекшие ноги…»

Плодотворное миссионерское служение нового священника не могло быть незамеченным. И 18 января 1910 года он назначается священником походной Казанско-Богородицкой церкви для пастырского попечения над местными вогульскими народами (ханты и манси). Тяжело было молодому пастырю нести апостольский крест, проповедуя среди язычников Северного края.

Переносная церковь, находящаяся в распоряжении походного священника, была очень громоздка и тяжела (более трёхсот килограммов), и возить её на Север к местным жителям не было никакой возможности. Если приходилось исповедовать и причащать местных жителей, то отец Аркадий Гаряев брал специально для этого запасные Дары.

Приведем несколько случаев из служебной практики того времени, описанных самим отцом Аркадием Гаряевым в другой статье, опубликованной в Екатеринбургских Епархиальных ведомостях в 1910 году:

«В пауле Сидней 5 домов. Жители – мужская половина – типичные инородцы-вогулы, не забывшие своего родного языка, хотя и говорят сносно по-русски; живут оседло, занимаясь скотоводством и сенокошением. Но главное их занятие всё же составляют охота и рыболовство. Скотоводство же и сенокошение, как и некоторые зачатки земледелия, не особенно давнего происхождения и обязаны своим происхождением женской половине паула – чисто русской, крестьянской. Эта часть населения паула, заселённая сюда из сёл Тобольской губернии, где чаще церкви по селениям, особенно скорбит о том, что здесь им не приходится годами молиться в храме, говеть и причащать своих детей. По просьбе их я многих из них исповедал, а детей приобщил запасными Дарами (нет сил отказать в этом глубоко верующим матерям) и для успокоения совести прочёл молитвы, в 40-й день читаемые родившим женам, хотя дети некоторых из них уже лично со мною беседовали, интересуясь невиданными ими необычными одеждами священника…»

«На лошади не без некоторых затруднений я мог проникнуть на север лишь на 120 вёрст от села Никито-Ивделя до посёлка Люльинского (речка Люлья) или Бурманово, последнего оседло–населённого пункта севера епархии, обитатели которого – выходцы из Печёрского края – поморского толка сектанты. По пути я посетил одну юрту остяка Нерина, старика 110 лет, живущего с двумя сыновьями и внучатами, и самого кажется бедного из инородцев.

Старик может объясняться по-русски, и я беседовал с ним о верованиях вообще инородцев и лично его. Из ответов его я вывел горькое заключение, что тьма ещё царит в душах инородцев, – и мало там света, – лишь проблески малые, вспыхивающие при напоминании о Боге, Христе, Николе (Чуд. Мирл.) и гаснущие тот час же под влиянием крепко держащего их в своей власти шаманизма. Старик сам всё же более или менее истинно верующий, но остальные члены семьи, видимо, очень все ещё мятутся в душе, не зная кто сильнее — Христос, или злой дух шайтан, священник – служитель первого, или шаман – служитель второго. Старику (он был болен), имеющему понятие о таинстве святого причащения, так как «емае патька Апанасей» (хороший батюшка) — очевидно живший в 70-х годах в Н. Ивделе иерей Афанасий Поздняков — давал причастия, – я посоветовал поговеть, объяснил, в чём заключается говение и пообещал дать ему, как и «патька Апанасей», Причастия. Нужно отдать справедливость, он добросовестно и с усердием исполнил взятое на себя обязательство и на обратном пути, чистосердечно принеся покаяние Господу Богу, сподобился Святых Таин».

«Миссионерский комитет, – писал отец Аркадий Гаряев, – сделал бы доброе поистине дело, если бы, не останавливаясь перед некоторыми затратами, дал в распоряжение походного причта церковь-палатку, которая при своей лёгкости могла бы быть завозима или даже заносима в самые отдалённые уголки северных дебрей и чудной, небесной гостьей была бы она для обитающих там православных людей, целыми десятками лет лишённых общественного молитвенного богообщения и участия в таинстве св. Евхаристии. В моём распоряжении есть чертёж церкви-палатки весом лишь до 4-х пудов, тогда как существующая походная церковь без утвари около 20 пудов!

Я сознаю, что материальные затраты на удовлетворение всех нужд походной службы на севере со стороны Екатеринбургского Епархиального Миссионерского комитета должны быть очень значительны, но я смею думать и надеяться, что с помощью Всевышнего Бога, имени ради Которого всё это будет совершено, они сторицею оправдаются теми духовными, невидимыми благими последствиями, за которые уже воздаёт Всеправедный Мздовоздаятель Христос, не одни только материальные лишения понесший, но и злопострадавший и умерший на кресте ради Своей великой миссии мира и любви».

Нам удалось найти продолжение этой истории на страницах Епархиальных ведомостей.

1910 год ЕЕВ №29 (1авг.) протокол заседания миссионерского комитета: «…Потом заслушан был отчёт походного свящ. миссионера о. Аркадия Гаряева о его поездках к вогулам.

При заслушивании этого отчёта комитет обратил внимание на то, что походный священник ездит без походной церкви. Последняя весом 20 пудов и на оленях возить её невозможно. По сему поводу епархиальный миссионер доложил, что в 30 верстах от станции Баженово есть Асбестовые прииски, на которых живёт до 30 тысяч человек пришлого православного населения. Работающие здесь всё время работ остаются без храма. Такое ненормальное положение произошло от того, что заводом владеют иноверцы. Они выстроили школу, читальный зал и больницу. О церкви заботится некому. Духовные нужды справляются священниками соседних приходов.

Так как в настоящее время есть в продаже походные церкви весом до 5 пудов, то постановили и поручили заведующему свечным заводом свящ. П. Нечаеву выписать легкую походную церковь для о. А. Гаряева, а находящуюся у него продать на Асбестовые прииски».

С 13 по 18 декабря 1910 года в городе Екатеринбурге состоялся Епархиальный Миссионерский съезд под руководством преосвященнейшего епископа Митрофана. На съезд прибыли окружные миссионеры епархии, их сотрудники, председатели миссионерских комитетов, члены Екатеринбургского Епархиального Миссионерского Совета всего 29 человек. Был среди них и отец Аркадий Гаряев.

14 декабря в 7 часов вечера в зале архиерейского дома под председательством Его Преосвященства состоялось Собрание Екатеринбургского Комитета Православного Миссионерского Общества, на котором, кроме решения насущных дел, был произведён осмотр приготовленной в мастерской Н. Старикова походной церкви-палатки лёгкого типа, предназначенной для совершения богослужений на дальнем севере епархии среди кочующих вогулов. Церковь эта представляет собой довольно изящную палатку, покрытую снаружи брезентом. внутри палатки – разборный столик-престол, такой же столик для жертвенника; вместо иконостаса – три высокие рамы, из которых в одной – икона Спасителя, писанная на полотне, в другой – икона Богоматери, а в средней – между ними, изображающей Царские врата, кроме полотна с обычными для царских врат иконами находится ещё из тонкой лёгкой материи особая занавесь. Стена противоположная иконостасу украшена иконою, писанною также на полотне, с изображением Спасителя и свят. Николая и св. пр. Симеона по бокам. Вес всей церкви, укладывающейся в особый ящик, всего до 5 пудов, что даёт возможность перевозить её на одной нарте одною тройкою или даже парою оленей. Присутствовавший при осмотре церкви походный священник о. Аркадий Гаряев признал её соответствующей своей цели.

В субботу 18 декабря Его Преосвященством в сослужении части членов миссионерского съезда, ключаря и священника походной церкви о. Аркадия Гаряева – всего 14 священников – совершено торжественное служение литургии в крестовой церкви. Пред литургиею совершен чин освящения антиминсов и освящена походная церковь-палатка, предназначенная для севера Верхотурского уезда. Священник Гаряев за литургией награждён набедренником за усердную миссионерскую деятельность среди вогулов местного края.

18 декабря окончился миссионерский съезд. В этот день члены съезда во главе с преосвященным Владыкою снимались группою в фотографии Метенкова, желая закрепить в своей памяти дни совместной работы на пользу святой церкви и дорогой родины.

К сожалению, нам пока не удалось найти эту фотографию. На ней в присутствии епископа находилось 29 священников. Многие из присутствовавших там священников пострадали при советской власти, а некоторые из них, как отец Аркадий, причислены святой церковью к лику святых. Большую бы помощь могла оказать эта фотография, как единственно сохранившееся изображение этих людей. Мы обращаемся с большой просьбой о поиске потерянной фотографии к работникам архивов, краеведам и к людям из священнических родов. На съезде 1910 года присутствовали: епископ Митрофан, епархиальный миссионер Александр Здравомыслов, бывший походный священник о. Аристарх Пономарёв, священник походной церкви о. Аркадий Гаряев, окружные миссионеры – священники С. Хлынов и И. Богомолов

После получения новой церкви-палатки отец Аркадий все свое время посвящает миссионерским поездкам. Во время пребывания отца Аркадия Гаряева на должности настоятеля походной церкви переносной храм никогда не находился на одном месте, как это стало впоследствии после перевода отца Аркадия в Никито-Ивдель. В отчёте о своей деятельности, написанном отцом Аркадием для миссионерского общества, была изображена и его фотография. Единственная и чудом сохранившаяся до наших дней лишь благодаря тому, что отчёт этот был опубликован на страницах Екатеринбургских Епархиальных ведомостей. Недолго прослужил отец Аркадий (Гаряев) при походной церкви и уже в октябре 1912 года был переведён в Никито-Ивдельскую церковь Верхотурского уезда, но и там он не оставлял своего пастырского попечения о вогулах и всячески о них заботился, давая им приют у себя в квартире во время их приезда в Никито-Ивдель. Дом отца Аркадия Гаряева часто служил местом стоянки для вогульских оленей, а вместе с тем и аудиторией для бесед с вогулами.

Живя в Верхотурском уезде, отец Аркадий являлся горячим почитателем святого праведного Симеона. В сентябре 1913 года отец Аркадий присутствовал на торжестве освящения соборного храма в Градо-Верхотурском Николаевском монастыре. Полный впечатлений после поездки отец Аркадий делится своими впечатлениями с вогулами. Эта была последняя его беседа с северными друзьями. Вот как вспоминал это отец Аркадий: «Последний раз я имел случай принимать у себя вогулов при участии псаломщика Неймулина и в сентябре сего года, по приезде своем с торжества освящения соборного храма в Градо-Верхотурском Николаевском монастыре. Был разгар охоты на белку и лося, так как только что выпал первый снег, и вогулы (из двух юрт) зашли в Никито-Ивдель за возобновлением запасов пороха и дроби.Эта последняя моя беседа с ними была особенно оживленна и приятна как для меня, так и для них, моих гостей, ибо ещё полный впечатлений от поездки, которая задумана была мной ещё до окончания постройки вышеозначенного соборного храма, счастливый исполнением своего стремления, я душевно был рад этим моим собеседникам, которым я мог с пользою для них передать свои впечатления в связи с жизнеописанием св. праведника Верхотурского края – Симеона, что я с успехом и сделал».

В Никито-Ивдельском селе, как и раньше, отец Аркадий был законоучителем в Никито-Ивдельском двуклассном училище. Но вскоре и это место служения отцу Аркадию пришлось покинуть.

27 февраля 1914 года он был переведён в село Боровское на место священника Свято-Никольского храма Камышловского уезда (ныне Катайский район Курганской области). Село Боровское стало последним местом его служения.

После того как страна лишилась Удерживающего с началом установления богоборческой власти в 1917 году созидательная деятельность отца Аркадия переходит в исповедническую и заканчивается мученической кончиной. Те же, по-видимому, бандиты из числа красных венгров, которые участвовали в расстреле царской семьи, стали мучителями и нашего священномученика отца Аркадия Гаряева.

Различные бандитские группировки ездили по деревням, грабили и убивали местных жителей, также разоряли церкви и часовни, в основном забирали золото, серебро и церковную утварь. Многие священники после таких налетов уходили из своих приходов, а также скрывались и прятались в лесах вместе с прихожанами. Отец Аркадий не покинул свой приход в селе Боровском и продолжал служить.

В Катайском краеведческом музее находится документ с описанием церквей Катайского района и их служителей. Отпечатанные на печатной машинке два листочка папиросной бумаги без подписи – вот что представляет он из себя. Работники музея не помнят откуда появилась эта бумага. Директор музея говорит, что когда она пять лет назад пришла на эту работу, бумага эта уже лежала здесь. В ней говорится, что священник Боровского села Аркадий Гаряев во время прихода Советской власти в 1918 году прятался в лесах, в июле 1918 года был найден красноармейцами и вознесён на штыки. Тело его было похоронено на старом кладбище у часовни. Кладбище заброшено, церковь до наших дней не сохранилась.

Находка этой бумаги вызвала у меня большие недоумения. Насколько же правдив этот документ? Местом захоронения по местному преданию считали место напротив алтаря боровского Свято-Никольского храма. И то, что отец Аркадий прятался в лесах, вызывало почему-то большие сомнения. Недоумения разрешились буквально на следующий день, когда в районном ЗАГСе я нашел метрические книги боровской Свято-Никольской церкви за 1918 год. В разделе «О умерших» на одной из страниц встречаем такую запись: «1 июля. Сей церкви священник Аркадий Николаевич Гаряев, 39 лет. Убит красноармейцами. Погребён 11 июля в церковной ограде». Предположение о том, что отец Аркадий прятался от красноармейцев в лесах, можно также опровергнуть из метрических книг, в которых буквально до первого июля можно отследить совершения отцом Аркадием церковных таинств и обрядов погребения, так как все проводимые таинства записывались в метрические книги. Из этих книг, из газеты «Известия Екатеринбургской церкви» и из устных рассказов, передававшихся жителями села, можно с относительной точностью описать последний период жизни и кончину Новомученика.

1 июля 1918 праздновался день святых бессребреников Косьмы и Домиана, отец Аркадий (Гаряев) по обыкновению служил литургию. После службы состоялось венчание двух браков, упоминание об этом есть даже в метрической книге. Одна пара была местных жителей – крестьян села Боровского, а другая – пара крестьян, приехавших издалека, из Рязанской епархии. Неизвестно какими судьбами занесло их и их близких, которые тоже упоминаются в метрической книге как свидетели брака, в далёкое Зауралье. Во время венчания в храм ворвалась банда мадьяр (печально известный отряд «Красных орлов»). Не дав окончить священнику службу, они прямо в облачении повели отца Аркадия (Гаряева) из храма по дороге в сторону села Катайского.

Пьяные бандиты жестоко расправились с мучеником. Выйдя из окрестностей Боровского села, они свернули в лес и подошли к оврагу. Там, недалеко от сельского кладбища, они подняли батюшку на штыки, а тело его сбросили в овраг. С тех пор место это было прозвано Поповскими ямами. Несколько дней о судьбе батюшки прихожанам ничего не было известно, а требы совершал священник из соседней деревни отец Александр (Ромулов). После ухода красных тело отца Аркадия было найдено верующими и через десять дней после кончины (11 июля) почётно погребено в церковной ограде Свято-Никольского храма Боровского села.

В похоронах принимало участие всё местное духовенство:

– священник села Черемисского отец Александр Ромулов;

– священник села Катайского отец Аркадий Бирюков;

– диакон села Катайского Свято-Троицкой церкви отец Константин Чернавин;

– диакон села Черемисского отец Василий Пономарёв;

– диакон Боровского Свято-Никольского храма Александр Чиркин (служивший вместе с отцом Аркадием);

– псаломщик села Катайского Всеволод Тихонов;

– псаломщик села Катайского Свято-Троицкой церкви Андрей Гладких.

Также 11 июня священником Аркадием Бирюковым и псаломщиком Всеволодом Тихоновым было совершено погребение ещё одного мученически погибшего от рук красноармейцев. Это был гражданин села Боровского Никита Титович Мартюшев, ему было 59 лет. Священником Катайского села Аркадием Бирюковым и псаломщиком Всеволодом Тихоновым Никита Титович был похоронен на приходском кладбище.

Запись о причине его смерти в метрических книгах гласит – убит красной армией. Для сравнения – запись, говорящая о смерти отца Аркадия, написанная в тот же день тем же человеком, судя по почерку диаконом Александром Чиркиным, говорит: убит красноармейцами.

Через месяц правящий Архиерей Григорий (Яцковских) объезжал территорию Екатеринбургской Епархии. Маршрут был составлен таким образом, чтобы посетить все «места страданий и смерти мучеников-иереев» (Известия Екатеринбургской Церкви 1918 г., 16 –й, С. 306). В память об этих событиях Епархия выпустила специальный поминальный список, в котором упоминались их имена, место убиения и обстоятельства их кончины. В местах остановок Владыки эти списки раздавались прихожанам и настоятелям храмов для поминовения убиенных. Всего в списке значилось 46 священников. Ныне почти все они канонизированы. В этом списке и упоминается имя отца Аркадия, обстоятельства его смерти указаны – заколот.

Прослужил отец Аркадий Гаряев Церкви Христовой 20 полных лет с 30 июня 1897 года по 1 июля 1918 год, когда и был убит.

Решением Синода от 2002 года священномученик Аркадий Гаряев был причислен к лику Святых в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

О судьбе родственников отца Аркадия мы знаем немного из рассказов старожилов села. Анна Егоровна Ушакова 1921 года рождения рассказывает, что супруга отца Аркадия работала учительницей в Боровской школе, и что старший брат Анны Егоровны ещё учился у неё, а вот сама она не успела. Жила Агриппина Евгеньевна в дьяконском доме (который, кстати, сохранился до наших дней и был передан православной церкви, сейчас там находятся монашеские кельи), большая часть которого была отдана новой властью под сельский совет. В доме священника, из которого выселили матушку, размещалась Боровская школа, в которой и преподавала Агриппина Евгеньевна. Спустя какое то время женился и уехал первый сын Агриппины Евгеньевны, потом уехал и второй, а вместе с ним уехала и мать. По словам Анны Егоровны, Михаил и Николай были «советскими». Так ли это? Ни доказать, ни опровергнуть это мы сейчас не можем.

По рассказам другой жительницы, Агриппина Евгеньевна после убийства отца Аркадия, жила у её родственника. Возможно это было сразу же после гонений перед поселением Агриппины Евгеньевны в дьяконский дом.

В январе 2005 года преосвященным Михаилом, епископом Курганским и Шадринским на епархиальном собрании местного духовенства был заслушан доклад священника Свято-Никольской церкви отца Сергия о священномученике Аркадии Гаряеве пресвитере Боровском. Владыка высказал своё благорасположение в деле почитания Божьего угодника, благословил написание иконы ему и служение ему молебнов, а также благословил дальнейший сбор материалов, в особенности тех, которые указывали бы на место погребения священномученика, а также владыка Михаил сказал, что эта информация будет послана митрополиту Ювеналию с просьбой о поднятии его мощей. Вот одно из таких свидетельств – воспоминание бывшего настоятеля Свято-Никольского храма протоиерея отца Александра Никулина приведено ниже:

«В 1986 году, почти через 70 лет после захоронения священномученика, настоятель церкви Святителя Николая в селе Боровском (никогда не закрывавшейся) ныне почивший отец Николай Покровский благословил ископать «святой колодец» для остатков освящённой воды. Когда наткнулись на кирпичную кладку гробницы на глубине двух метров, в воздухе распространилось обильное благоухание. Место вновь засыпали землёй, поставили крест и об этом отец Николай поведал заступившему на его место отцу Александру Никулину. После расспроса старых прихожан мы узнали, что это могила отца Аркадия Гаряева».

Вскоре, благодаря данным Зарубежной Церкви, стала известной дата его мученической кончины. И с этого времени в день его памяти стали служить великую панихиду и пропевать песнопения новомученикам и исповедникам Российским. В бору отыскали место гибели священномученика, Поповские Ямы, и там был установлен большой крест. В 1996 году у святого креста побывала вдова племянника царя-мученика Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Почитание священномученика Аркадия стало частью жизни прихожан и паломников этой церкви и создавшегося здесь монастыря. В 2002 году по некой благовидной причине вновь был прорыт ход к гробнице отца Аркадия. На сей раз из гробницы был аккуратно вынут один кирпич, и все присутствовавшие увидели прекрасно сохранившийся сосновый гроб, покрытый местами облупившейся зелёной краской. При июльской жаре в течение двух недель от гроба исходило тонкое благоухание. На гробницу поставили икону Святой Троицы и зажгли лампаду. Многие молились и прикладывались к очевидной святыне. Одна женщина исцелилась от своего недуга. По благословению правящего архиерея Курганской епархии преосвященного Михаила могилку священномученика вновь прикрыли землёй в ожидании судеб Божьих.

3. Священномученик Лев Ершов родился 12 февраля 1867 года в городе Красноуфимске Пермской губернии в семье купца-старообрядца. В 1881 году он окончил двухклассное городское училище и сам начал заниматься торговым делом. Кроме того, Лев Евфимиевич обладал большими познаниями в вероучении раскольников, пользовался среди них уважением и был начетчиком в федосеевской секте. Однако серьезные духовные искания, стремление найти истину постепенно привели его к убеждению в том, что именно Русская Православная Церковь сохраняет в чистоте апостольское учение. В возрасте 27 лет, в праздник Сретения Господня, он «по личном искреннем убеждении в истинности, святости и Православии Греко-Российской Православной Церкви и собственному желанию» был присоединен к Православной Церкви через святое таинство Миропомазания.

Через два года, в 1896 году, Лев Евфимиевич удостоился рукоположения во иерея и получил назначение на служение в Свято-Троицкий собор города Красноуфимска. Незадолго до этого он женился на девице Надежде Михайловне, и в 1897-1902 годах у них родилось трое детей: сын Сергей и дочери Лидия и Елена.

В 1901 году отец Лев «за заслуги по духовному ведомству» был награжден набедренником. Вместе с исполнением своих пастырских обязанностей батюшка начал трудиться и на миссионерском поприще: сначала он стал противораскольническим миссионером по Красноуфимскому и Кунгурскому уездам, а в 1904 году был назначен на должность епархиального миссионера. Будучи прекрасно знаком с понятиями старообрядцев и сознательно присоединившись к Православию, батюшка занимался миссионерской деятельностью столь успешно, что был награжден за это бархатной фиолетовой скуфьей. Кроме того, советом Пермского епархиального братства святителя Стефана отцу Льву была объявлена на общем собрании «глубокая благодарность за выдающуюся деятельность на миссионерском поприще». В 1914 году «во внимание к выдающейся миссионерской деятельности» его избрали почетным членом братства святителя Стефана и святых его преемников: Герасима, Питирима и Ионы.

Не менее активной и успешной была деятельность отца Льва как педагога. В течение более чем десяти лет он являлся заведующим церковно-приходской школой Красноуфимска. «За пожертвования на нужды Красноуфимской церковно-приходской школы» отцу Льву в 1905 году было преподано Архипастырское благословение с выдачей грамоты. Некоторое время он преподавал Закон Божий в этой школе, в Красноуфимском Кирилло-Мефодиевском училище и в училищах двух соседних сел. В 1910-1914 годах батюшка преподавал Закон Божий также в двухклассном женском училище Красноуфимска. В 1911 году он был назначен членом Красноуфимского уездного отделения епархиального училищного совета. В это же время, в 1910-1913 годах, священник дважды избирался кандидатом в депутаты на епархиальные училищные съезды. Имел он и серебряную медаль на двойной Владимирской и Александровской ленте — в память 25-летия церковных школ.

Помимо своих неординарных способностей к миссионерской и преподавательской деятельности батюшка отличался, вероятно, духовной рассудительностью, благодаря чему духовенство Пермской епархии неоднократно избирало его на должность духовника: так, в 1904 году он стал духовником 1-го благочиннического округа, а через несколько лет, в 1910 году, единогласно был избран на должность духовника благочиннического округа Красноуфимска.

Согласно желанию духовенства, отец Лев в том же году был утвержден членом ревизионной комиссии, а спустя три года — в должности депутата на епархиальные съезды духовенства. Кроме того, в 1910-1916 годах он состоял членом благочиннического совета. За свою разностороннюю деятельность священник был награжден камилавкой.

Наступил 1917 год, переломный в русской истории. В то время отец Лев был 50-летним пастырем, известным своей духовнической и миссионерской деятельностью, успешным преподаванием и активной общественной работой. Он имел многие награды и пользовался уважением духовенства и паствы Пермской епархии. Кто знает, сколько пользы Церкви Христовой принес бы еще этот священник — но всего через год его жизнь оборвалась: он принял мученическую смерть от рук большевиков в смутное время гражданской войны.

Летом 1918 года, помимо военных действий, которые шли во многих городах и поселках Урала, практически во всех его областях начались массовые крестьянские выступления против власти большевиков. Это было вызвано как настоящим грабежом крестьян со стороны продотрядов и запретами на свободную торговлю, так и насильственной мобилизацией в части Красной армии. Не остался в стороне от этих волнений и Красноуфимский уезд, где преобладало резко отрицательное отношение к большевикам.

В первых числах июля 1918 года в Красноуфимском, Кунгурском и Осинском уездах красными была объявлена мобилизация молодых людей, родившихся в 1894-1898 годах. Все крестьяне этих уездов, кроме некоторых деревень Шляпниковской волости Кунгурского уезда, отказались дать большевикам солдат, в ответ на что было издано распоряжение беспощадно расстреливать всех, кто не желает повиноваться. В Красноуфимском уезде началось массовое волнение. В селе Большие Ключи был создан военный штаб и началось формирование Народной армии; в селе Ачит, являвшемся политическим и экономическим центром крестьянской части уезда, также прошла мобилизация всех мужчин до сорока пяти лет в ряды Народной армии. Вслед за селом Ачит восстание в течение нескольких дней охватило и многие другие крестьянские и заводские волости, по существу — весь уезд. Восставшие двинулись к Красноуфимску, в шести верстах от которого произошло первое, успешное для них, сражение. Однако у них не хватало оружия; вскоре они вынуждены были отступить обратно к Ачиту, а затем оставили и его — началось отступление по направлению к Екатеринбургу.

Вслед за подавлением восстания прошла волна расправ. Не могли миновать аресты и священнослужителей, которые из-за своих проповедей и бесед с прихожанами обыкновенно обвинялись красными в контрреволюционной агитации. Отец Лев безбоязненно высказывался в то время против массовых арестов и расстрелов, производившихся большевиками. Именно за это он и был арестован.

В один из воскресных дней во время богослужения в церковь ворвались красноармейцы и открыли беспорядочную стрельбу. Они прошли к алтарю, расталкивая молящихся. Отец Лев обещал солдатам пойти с ними, но просил позволить ему окончить службу. Батюшка мужественно завершил последнюю в своей жизни литургию и, после того как прихожане приложились ко святому кресту, пошел к выходу. Один из красноармейцев начал срывать с отца Льва наперсный крест, другой стал дергать за бороду, бить… Батюшку буквально выволокли из храма.

На паперти отец Лев увидел священника из Верх-Суксунского села отца Александра Малиновского, окруженного красноармейцами. Батюшки хотели обняться, но это разозлило красноармейцев, и они стали бить священников прикладами винтовок по голове.

Отец Лев и отец Александр были заключены в красноуфимскую тюрьму. Сохранились воспоминания одного из узников, находившихся в то время в одной тюремной камере вместе с отцом Львом и отцом Александром. «…Я был отвезен в местную тюрьму, — рассказывал он. — Дни потянулись обычным тюремным порядком: скучно, медленно и монотонно. Благодаря любезности тюремной администрации, мы пользовались всеми возможными льготами. Позднее за все это начальнику тюрьмы пришлось расплачиваться: за несколько дней до моего выхода из тюрьмы он был смещен с должности и посажен вместе с нами.

В других «контрреволюционных» камерах сидели бунтовщики-крестьяне, каждую почти ночь терявшие по несколько своих собратьев. К 1 сентября эти камеры опустели.

Зато в ночь на 1 сентября (н. с.) большевистский улов дал сразу несколько десятков человек, и камеры снова загудели.

В ночь на 2 сентября, кроме [эсера] Вершинина и Новгородцева, были расстреляны еще следующие лица, сидевшие в нашей камере: офицеры — Скорняков, Васев и Никифоров, и два священника — Малиновский и Ершов.

Отец Ершов честно умер на своем посту, подняв свой голос против массовых арестов и расстрелов.

Утром 2 сентября мы уже знали подробности казни.

Оказалось, что, выведя приговоренных из камеры, их сковали друг с другом по два и по три человека и расстреляли за городом в так называемом Холодном логу».

24 сентября, после вступления в Красноуфимск частей Белой армии, оба убиенных иерея, отец Лев Ершов и отец Александр Малиновский, были с честью отпеты в Свято-Троицком соборе и погребены в одном широком гробу у его апсиды.

В 2000 году священномученик Лев был прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских от Пермской епархии. В 2002 году были обретены его честные мощи. Они покоились у северной стены склепа возле алтаря кафедрального собора Красноуфимска. Священник был среднего роста, лучезапястный сустав его левой руки оказался раздроблен, грудная клетка и правый висок повреждены — видимо, перед смертью отца Льва избивали или даже пытали. Сохранились пряди седых волос и бороды, части ризы, позеленевшей от окисления медных нитей. Были найдены также Евангелие, деревянный наперсный крест с инкрустацией и серебряный нательный крестик.

С 5 декабря 2002 года мощи отца Льва открыто почивают в Свято-Троицком соборе, где ведется запись чудесных случаев и исцелений, происходящих по молитвам к нему и священномученикам Александру Малиновскому и Алексию Будрину.

Источник: http://pstgu.ru

4. Суворовские мученицы блаженная Евдокия (Авдотья или Дуня) и три ее келейницы — Дарья Тимагина, Дарья Улыбина и Мария — до конца пронесли свой крест. За свои аскетические подвиги Евдокия сподобилась получить от Господа различные дары Святого Духа и помогала людям в их бедах и болезнях. И ныне, после кончины, святые мученицы не оставляют верующих молитвенной помощью.

Блаженная Евдокия родилась 11 февраля 1856 года в селе Пуза — ныне село Суворово Дивеевского района, в крестьянской семье Александра и Александры Шейковых. Мать ее скончалась, когда маленькой Дуне было всего два года. Вскоре скончался и отец. Оставшись сиротой, Дуня жила у родственников в семье крестьян Немковых (или Немцовых). Уже с детства она была «не от мира сего»: тихая, слабая здоровьем, она не любила шумных игр и веселья. В детстве у нее была только одна подружка — Мария, да и та вскоре умерла. После этого Дуня стала часто ходить в местный Успенский храм молиться. Но из-за слабости долго стоять на службах она не могла, а потому в церкви опускалась на колени и молилась так всю службу. Ходила она с палочкой и все вокруг себя этой палочкой крестила. Носила Дуня только темную одежду, а платок повязывала так, что лицо было едва видно.

Несмотря на свою физическую немощь, Дуня старалась помогать родным в крестьянском хозяйстве, но вскоре слегла. Господь еще в отроческие годы сподобил ее за целомудренное благочестивое житие дара прозорливости. Сначала родные не обращали на слова Дуни внимания, но потом заметили, что все сбывается именно так, как сказала девочка. Когда стало ясно, что ходить Дуня больше не сможет, родные сделали в избе ее родителей лежанку из досок, постелили на нее портянки, а под голову положили ее зимний зипун. На этом она и лежала. За расслабленной стали ухаживать две молодые крестьянки. Был у Дуни и духовный наставник — прозорливый старец из Сарова иеромонах Анатолий (в схиме Василий). Пораженная недугом, Дуня стала вести строгую подвижническую жизнь.

Основную часть времени она посвящала молитве. Молилась она вместе со своими помощницами с пяти утра до двенадцати дня, с отдыхом по двадцать минут. Девицы пели тропари и кондаки Царице Небесной и святым, читали Псалтырь, Святое Евангелие, каноны и акафисты. Во время молитвы все обязательно клали поклоны. Вечером, с восьми часов и до полуночи, творили келейную молитву. Домик у них был маленький и ветхий, всего в два окошка; у третьего, бокового окна лежала Дуня. Печка в избе разваливалась на глазах, и зимой было очень холодно. Хожалки — так звали тех, кто ухаживал за Евдокией, — так уставали от долгой молитвы и хозяйственных трудов, что иной раз без сил падали и спали на полу, невзирая на холод.

Вспоминая страдания Спасителя за грешных людей, Дуня взяла на себя тяжелый крест постоянных страданий, который несла всю свою жизнь. Она вместе с келейницами добровольно умерщвляла свою плоть ради вечного Небесного Царствия.

В бане она не мылась, одежду менять не позволяла, пока рубашка совсем не истлеет. Те куски хлеба, которые она клала себе на постель, высыхали и становились сухарями, больно впиваясь в тело. Кроме этого, в ее скромном жилище было большое количество вшей и тараканов. Перед большими праздниками хожалки иногда омывали Дуню холодной водой. По преданию, она носила на себе вериги, но никто из окружавших ее не знал, когда она надела их (не были найдены вериги и в могиле, когда обретали мощи святых угодниц).

Вскоре отец Анатолий благословил ухаживать за Дуней крестьянку Дарью Тимагину. Эта девушка хорошо пела, знала наизусть Псалтырь. Но родители ее были людьми маловерующими и, не желая, чтобы их дочь ушла в монастырь, вскоре просватали Дарью замуж. Чтобы сохранить свою чистоту и вести благочестивую жизнь, Дарья убежала из родительского дома к Дунюшке. Когда же родители нашли ее, то за волосы вытащили из келии и сильно побили за непослушание. Дважды ее сватали женихам, и дважды Дарья убегала от венца. Наконец, родители смирились с выбором дочери и в течение следующих двадцати лет она практически не выходила из дома Дуни.

Из-за своей немощи Дуня не могла посещать храм, поэтому местные священники протоиерей Василий Радугин (служил в Успенском храме с 1877 по 1923 год) и иерей Иоанн Рыбаков (служил с 1904 по 1916 год) в праздники приходили к девушкам со Святыми Дарами и причащали их на дому.

Когда сестры молились, то никого не пускали к себе в дом. По-разному относились в селе и в округе к Дуне и ее хожалкам. Многие ее любили и жалели, ходили к ней за советом, помогали и творили вместе с ней молитву. Но были среди крестьян и те, кто ее ненавидел. Так случалось потому, что Дуня обличала их греховную жизнь, видела в душах и умах людей то, что от других было скрыто. Однажды в первый день Святой Пасхи в их доме выбили стекла. Дуня пролежала в осколках, пораненная ими до крови, до тех пор, пока сестры не закончили читать правило. Только после молитвы она позволила убрать стекло со своей постели.

Видя происходящую вокруг них духовную брань нечистой силы, Дуня постоянно ограждала все: и стены, и пищу, и воду — крестным знамением с молитвой: «Огради, Господи, силою Твоего Честнаго и Животворящего Креста».

Одну из хожалок Дуни звали Марией. По национальности она была мордовкой. До появления в Страховой Пузе она три года лежала в больнице с больной ногой. Ее соседка по палате, старушка, неустанно взывала в своих молитвах к помощи святого Николая Чудотворца. Повторяя за ней, стала и Мария молить его об исцелении и заступничестве перед Господом, обещая после выздоровления совершить паломничество по святым местам. Наконец, Николай Угодник явился к ней во сне и исцелил ее ногу. Но когда Мария возвратилась домой, то забыла о своем обещании. Николай Угодник явился ей второй раз, вопрошая: «Ты что же, забыла обещание?» Мария упросила мужа отпустить ее на богомолье. Так, по воле Божией, после Сарова и Дивеева она пришла к Дуне, в ее келию. Рассказывают, что она была смиренная и послушная, как ребенок.

Совершенно иной была Аннушка — еще одна хожалка. Ее благословил ухаживать за Дуней духовник, отец Анатолий. Она пришла в келию из веселой мирской жизни, и поначалу ей было очень тяжело, ведь теперь она проводила свои дни у Дуни в духовных подвигах, посте и молитве. С годами в дом к блаженной стало приходить все больше людей, они приносили сестрам различные гостинцы и подарки, чтобы Дуня за них помолилась. Но ели мало, и многие подарки так и оставались лежать. И вот однажды, поддавшись искушению, Аннушка, выкрав все припасы, убежала к родным в свою деревню. Прожила она год у родственников и затосковала. Испытывая стыд за содеянное, она пошла к Дуне за прощением. Анна упала перед ней на колени и заплакала. Плакала и Дуня вместе с ней — слезами радости о том, чтобы Господь простил, видя ее покаяние.

Последней из келейниц-хожалок пришла к Дуне Дарья Улыбина или, как ее прозвали крестьяне, Дарья Сиушинская (она была родом из села Сиуха Нижегородского уезда, где находился небольшой скит Дивеевского монастыря). Дарья непрестанно молилась Иисусовой молитвой. Еще живя дома, она каждый день стоя прочитывала всю Псалтырь. Она жила у Дуни последние шесть лет перед их мученической кончиной.

Жили эти простые подвижницы и молитвенницы тихо и мирно. Люди стали ходить к ним за советом, с просьбой помолиться об избавлении от бед и нужды, исцелить от болезни. Сухарики, которые давала Дуня, часто приносили людям исцеление и облегчение от различной хвори. Ходили и спрашивали ее и о бытовых крестьянских проблемах, например, в случае пропажи лошади или коровы. Силой своей молитвы Дуня могла лечить бесноватых людей; как говорят в народе — лечила порченых. К Дуне приходили со слезами и горем, и никто не уходил от нее неутешенным.

Господь заранее открыл Дуне ее мученическую кончину, и она очень переживала. Когда в церкви звонили в колокол, то Дуня лежала неподвижно, а иной раз говорила: «Это глас Господень, чтобы о рабах молились. Господи, какие люди счастливые! Помрут — звонят, а меня, как скотину, в яму свалят».

«Если у человека нет скорби при подвиге, и если тебя только все ублажают и чтут, невелика цена такого подвига для Господа, — говорила Дуня, — если же подвиг ради Бога, то будет скорбь непременно».

Но если греховные страсти побеждены, то враг будет действовать через других людей. Не мог сатана смириться с благочестивой жизнью пузинских подвижниц и воздвиг на них нечестивых людей.

В соседнем селе Глухове жил молодой крестьянин Илья Немцов (или Немков), который был с Дуней в родстве. В юности он подолгу молился ночами, постился и старался вести благочестивую жизнь. Выстроил часовню. Затем уехал в паломничество на Святую гору Афон, где он, поговаривали, принял тайную схиму. Через два года он вернулся на Нижегородскую землю и привез с собой много различных святынь. Крестьяне стали чтить Илью как большого богомольца и спрашивать у него совета, иные даже прозвали его «святым Ильюшей». Действительно, подвизаясь на святой афонской земле, он стяжал дары Святого Духа. Но не смог устоять, его сердце возгордилось, и он впал в искушения. Страсть к деньгам сгубила в нем благодать. Он уехал в Москву, где распродал все свои святыни и завел на эти деньги собственное торговое дело.

Спустя три года Илья возвратился в дивеевские пределы, поселился в Пузе и стал вести распутный образ жизни. Местные крестьяне, его старые знакомые, думали поначалу, что это он так «блажит»…

В годы Гражданской войны его призвали в Красную армию на военную службу. Приехав с фронта в отпуск, он решил не возвращаться обратно и остался жить в селе. При этом ему стало ненавистно богоугодное житие Дуни и ее хожалок. Он стал приходить к ним в дом, мешать им молиться и всячески глумился над ними. Однажды его задержала у Дуни милиция, и он был отправлен в Ардатов, однако сбежал и опять пришел к блаженной. Когда же она сказала ему, что его опять арестуют, он заявил: «Я убегу». «Ты убежишь, а нас убьют тогда», — сказала Дуня. «Ну и пусть!», — ответил Илья, обругал всех матерными словами и убежал…

И действительно, прошло время и все сказанное Дуней сбылось, что подтверждается не только изустными преданиями, но и архивными документами. 31 июля 1919 года Нижегородской губернской комиссией по борьбе с дезертирством был выдан мандат на имя красноармейца Скоробогатова, в котором говорилось: «Предъявитель сего есть член Нижегородской губернской комиссии <…> командируемый в Ардатовский уезд для производства облав против организованных банд дезертиров, и ему предоставляется право проверки документов во всей Нижегородской губернии у граждан мужского населения и всех подозреваемых в уклонении от военной службы и дезертирстве арестовать и препровождать в распоряжение Нижегородской губернской комиссии по борьбе с дезертирством».

После приезда Скоробогатова в августе 1919 года в Ардатов там был создан отряд численностью около ста человек, во главе которого стоял некий Кузнецов, сотенный инструктор для призывников в ряды Красной армии. Кроме этого, в 1919 году во всех уездах Нижегородской губернии были созданы оперативные Тройки, которые пользовались полномочиями военно-революционного трибунала и имели право накладывать на население денежные штрафы (контрибуцию), конфисковать имущество, а злостных дезертиров даже расстреливать.

Именно с появлением в селе Страхова Пуза этого отряда и приблизилось время принять мученический венец Дуне с ее келейницами. Устроив вокруг села облаву, Скоробогатов созвал вечером местных жителей на общий митинг и в своем выступлении перед ними сказал: «Мы приехали в село для того, чтобы наказать вас за укрывательство дезертиров». Он ясно дал понять крестьянам, что к ним прибыл именно карательный отряд во главе с военно-полевым судом, который может судить и расстреливать. Затем пузинским жителям было заявлено, что на них налагается контрибуция: на первое крестьянское общество — 80 тысяч рублей, на второе — 70 тысяч. Деньги эти должны были быть собраны в течение восьми часов, а если крестьяне не уплатят в срок, то к ним-де будут применены самые суровые меры. После митинга крестьяне разошлись по своим сельсоветам.

Происходили эти события 16 августа 1919 года. Это известно из официального протокола (составленного уже после всех кровавых событий), где изложена, разумеется, несколько иная картина происходящего. Временный штаб карательного отряда разместился в доме учителя, куда собрали сход местных активистов и где происходило заседание Тройки, на котором постановили произвести расстрел Дуни и ее хожалок.

Во время пребывания отряда в Страховой Пузе красноармейцы размещались на постой и ночлег по домам самовольно, не спрашивая об этом даже в местном сельсовете. При этом постояльцы бесчинствовали в крестьянских хозяйствах: отбирали молоко, яйца и кур, не уплачивая их стоимости.

Некоторые жители по усмотрению самих красноармейцев либо по наущению односельчан были подвергнуты обыскам. Во время обысков солдаты вели себя с крестьянами очень грубо: запугивали плетьми и оружием, отбирали вещи. При этом, как потом установит следствие и подтвердят сами крестьяне, все это делалось отрядом без составления каких-либо протоколов и предъявления ордеров.

Пришли с обыском солдаты и в дом к Дуне, ибо некоторые из ее соседей указали, что к ней ходил дезертир Илья Немцов и его надо искать именно здесь. Солдаты стали стучать в дверь и окна. Поля (еще одна хожалка за Дуней) побежала к верующим крестьянам за помощью. Когда вернулась, прибежала к дому и Анна. Но красноармейцы их не пустили. Отогнав их ударами плети, они заперли дверь. Поля видела в окно, как происходил этот обыск. Солдат бросил просфоры и елей в лицо Дуне, при этом обзывая ее скверными словами. Затем разбросал все иконы в красном углу. После полез в чулан, где хранились различные съестные припасы, там его укусила за руку крыса. Тогда он буквально остервенел, стащил Дуню с лежанки и начал ее избивать. Издевательства над Дуней продолжались несколько дней. Красноармейцы били ее плетьми, топтали ногами. Впоследствии в оправдание своих злодеяний в протоколе ими будет записано: «Слушали: п. 7. Об укрывательстве дезертиров и провокационной антисоветской агитации со стороны гражданок с. Пузы — Авдотьи Шейковой, Дарьи Тимагиной, Дарьи Улыбиной и Марьи (неизвестной фамилии).

Имея все доказательства в злостном укрывательстве дезертиров и провокационной антисоветской агитации. Постановили: означенных гражданок села — РАССТРЕЛЯТЬ».

Перед приведением приговора в исполнение один из карауливших ее солдат, имея сострадание к Дуне, позволил привести священника и причастить ее. Батюшка сказал: «Вас убьют, Дунюшка!» На что она ему ответила: «Чай, суд должен быть?» — «Они уже все решили промеж себя», — сказал священник.

Хожалок же Дунюшкиных солдаты готовы были отпустить, говоря им: «Вы можете идти, мы вас отпустим». «А куда Дуня?» «А она пойдет, откуда не вертаются». Но не ушли келейницы от своей родной Дуни, сказав: «И мы тоже с ней». Так, уподобившись первым христианским мученицам, они с верой в Господа и смирением добровольно пошли на смерть.

Выйдя из избы, женщины помолились на Успенский храм, затем к ним подъехал мужик на лошади. Беззащитную, болящую, истерзанную Дуню солдаты буквально выбросили у крыльца. Дарья подняла ее и взяла на колени. Мученица была вся высохшая, как дитя.

Ослепленные ненавистью и злобой солдаты били плетьми беззащитных мучениц. Но дивны дела Господа! Ангелы белыми крыльями закрывали те места на телах страдалиц, куда ударяли плети. Эти белые крылья над ними видели многие жители села. Некоторые из них не побоялись вооруженных красноармейцев и попытались защитить невинных. Людская память сохранила их имена: Петр и Федор Карасевы, Никифор Уланов, Иван Макаркин. Они говорили солдатам: «Дуня наша селянка, никаких дезертиров не пускала». Тогда стали избивать и их. Дунюшка сказала Дарье: «Смотри, как с них грехи сыплются. Как с веника листья в бане».

Как и во времена первых христиан, мученическая кончина страдалиц обращала к Богу множество очевидцев тех событий. Так, крестьянин Иван Анисимов, ранее неверующий, увидев происходящее заступничество сил небесных, уверовал и произнес: «Теперь бы я и последнюю корову отдал, только бы их не убивали».

После издевательств женщин на подводе привезли на кладбище, к заранее приготовленной общей могиле. Но многие красноармейцы, увидав болящую, иссохшую, избитую Дунюшку и почувствовав укор совести, отказались приводить приговор в действие. Был среди них и мусульманин, который сказал: «Хоть меня убивайте, руки не поднимаются!» Но нашлись четверо.

Прозвучало четыре залпа. Мария была только ранена и еще дышала: «А меня что же?..» Красноармеец заколол ее штыком. Затем местных жителей заставили хоронить мучениц. При этом солдаты не отходили и не впускали других селян на кладбище. В могилу крестьяне постелили зипунок, а другим прикрыли тела убитых женщин. Когда хоронили, то увидели Дунюшкин подвиг ради Христа — вериги. Всю жизнь она тайно несла добровольный крест страданий.

Прозорливая Дуня заранее знала о своей смерти и, как уже говорилось, очень переживала, что ее «свалят в яму» без христианского погребения. Так оно и случилось. Но Господь и Святая Церковь прославляет Своих святых после смерти. Как не смогут избежать наказания нечестивые ни в нашей короткой временной жизни, ни в вечности, так не останутся без награды и все, потрудившиеся и пострадавшие ради Христа Спасителя, наследуя вечное Небесное Царство.

Когда весть о кончине пузинских мучениц разнеслась по селу и всей ардатовской округе, то начальник карательного отряда Кузнецов cообщил губернскому военкому в Нижний Новгород следующее: «Доношу, что 18 августа 1919 года мною в селе Пузе приведен в исполнение приговор Комиссии от 17 августа о расстреле 4 женщин: Авдотьи Шейковой, Дарьи Тимагиной, Марии (фамилия не известна) и Дарьи. Дом разобран и перевезен для отопления школы, а прочее имущество отправлено в Ардатов».

В оправдание своих злодеяний и бесчинств уездная большевистская власть разместила на страницах местной газеты «Красный вестник» две статьи, в которых описывались страшные события красного террора с идеологически лживой позиции. Одна статья вышла под заголовком «От слов к делу», другая называлась «Постом и молитвой».

В первой статье сообщалось о том, что большевики бессчетное количество раз предупреждали крестьян и рабочих о необходимости бороться с дезертирами из рядов Красной армии и разъясняли, какое наказание ждет тех, кто укрывает беглецов. «Но, увы, все это было для граждан Ардатовского уезда пустым звуком, и даже говаривали, что мол, это стращают, ничего не будет, все это пройдет, как и все те декреты, которые нами не исполнялись <…> А между тем дезертирство все росло и росло, все больше и больше бежало этих трусов и шкурников как с фронта, так и из тыла, а села, деревни, родители и знакомые, все гостеприимно принимали их, поили, кормили, прятали и даже в лес возили и таскали им пожрать.

Сколько было положено труда уездной властью на агитацию и всевозможные предупреждения и разъяснения <…> И, как видится, русский мужик, то есть рабочий и крестьянин не может жить в свободной стране, по свободному, и не видит он той грозности в этой власти, как он раньше видел в царе, помещике и уряднике, и наверное по своей косности и невежеству привык к слепому подчинению, к плетке жандарма, <…> запросил ее, но только не жандармскую и не казацкую плетку, а пролетарскую…